Lorsque ce site internet a vu le jour, mon objectif était de mettre sur pied un site WordPress. C’était en 2020. Après le premier confinement, j’ai profité des autoformations disponibles dans ce contexte inédit pour me remettre à niveau en HTML et CSS. Outre la capacité de lire un code informatique, il fallait également le comprendre et interpréter son fonctionnement. Avec ces premières bases, j’ai voulu essayer de créer ma propre page utilisant ce langage. En juin 2020, je reprenais un code existant pour remplir une page de recommandations musicales intitulée « i_musik ». Il s’agit de mon premier article sur ce blog (après l’autoformation, l’autopromotion). Cependant, les commentaires qui devaient apparaître dans une bulle lorsque le curseur survole l’album ne sont pas toujours présents. Le site est en construction depuis juin 2020 et j’avoue n’avoir pas pris la peine de terminer ce travail. Néanmoins, mes goûts musicaux d’aujourd’hui n’ont pas vraiment changé.

Qui dit site internet – même pour cette simple page – dit habillage graphique. Pour le contenu, j’avais pompé un style qui m’allait bien, mais le souci du détail impliquait le choix d’une favicône. Cette miniature que l’on voit sur l’onglet de navigateur donne une première identité visuelle à la page, avant même de la consulter. J’ai utilisé la même pour une autre page reprenant la même interface : « aktuel_musik » – j’en parle dans le neuvième article de ce blog. L’enjeu consistait à reprendre les données de ma collection de vinyles établie sur le site Discogs pour les intégrer à un site esthétiquement plus épuré. Finalement, en septembre 2020, je décide d’acheter ce nom de domaine afin de créer un blog. Rien de plus simple, chaque étape était très bien expliquée.

Sur ce blog, qui en trois ans a accumulé plus de quarante articles, j’ai abordé des sujets qui m’intéressaient. Toutefois, comme pour les premières pages créées quelques mois plus tôt, la question de l’identité visuelle s’est posée. À l’époque, j’écumais depuis plus d’un an les tableaux du Moyen Âge tardif et de la jeune Renaissance, en Occident. Après avoir contemplé plusieurs fois les salles du musée du Louvre consacrées à cette période, je me suis intéressé aux enluminures médiévales et aux dessins préparatoires, comme si ces matériaux étaient des « bonus », des documents graphiquement proches de ce que l’on observe sur les peintures, mais inédits. Alors que l’histoire médiévale ne m’avait, jusqu’à présent, jamais vraiment intéressé durant mes études, je m’aperçois que l’histoire de l’art – et cette période, spécifiquement – m’amènent à lire sur la diffusion des arts et techniques de représentations graphiques à partir du début du XVe siècle.

Traits tantôt sévères tantôt rigides, mais précis, les peintures des artistes flamands rencontrent celles réalisées par les maîtres italiens et leurs écoles respectives. Entre ces deux territoires, la « France » est un royaume comprenant encore de nombreuses principautés. Des conflits font rage, comme la Guerre de Cent Ans (1337-1453), qui se doublent de guerres civiles, comme celle entre Armagnacs et Bourguignons (1407-1435). Ce contexte belliqueux n’a toutefois pas empêché les cours princières sises dans l’actuel hexagone de s’approprier l’art développé au nord et au sud de l’Europe occidentale.

Les États bourguignons avaient alors une place de choix parmi les puissances européennes. En dépit des conflits militaires, les idées, les œuvres d’art et les artistes eux-mêmes circulent. Ainsi, on retrouve des peintres flamands à Paris ou à Dijon. Jan van Eyck, le plus célèbre, fut peintre à la cour de pour Philippe le Bon, duc de Bourgogne, au milieu des années 1420. Mais déjà une trentaine d’années auparavant, Melchior Broederlam remplissait la même fonction et justifiait déjà, en Bourgogne, son statut de primitif parmi les primitifs flamands. Conservé au musée des Beaux-Arts de Dijon, le Retable de la Crucifixion est une tempéra sur bois qui atteste des mutations en cours dans l’art pictural. Également nommé le « Retable de Dijon » (« The Dijon Altarpiece »), cette œuvre de Broederlam évoque des passages bibliques : l’Annonciation, la Visitation et la fuite en Égypte. D’autres peintres originaires du nord de l’Europe viendront également exercer à la cour bourguignonne : Henri Bellechose, Jean de Beaumetz, ou encore Jean Malouel. Outre Dijon, Paris, bien que capitale d’un royaume de France engagé dans la guerre de Cent Ans, rayonne en Europe par les riches compositions des artistes de cour. De nombreux artistes encore anonymes ont œuvré à Paris, sur différents supports, comme l’explique l’ouvrage d’exposition « Paris 1400 : les arts sous Charles VI », qui s’est tenue au musée du Louvre, en 2004 (sélection d’œuvres ici). Au début du siècle, en matière d’arts graphiques, Paris jouit de la présence massive d’enlumineurs, dont certains d’origine flamande, mais souvent inconnus : le Maître de Boucicaut, le Maître de la Mazarine ou encore le Maître de Bedford. Autre cas de figure : les célèbres Très Riches Heures du duc de Berry, commandées par le susnommé au début des années 1410, mais qui ne sera jamais achevé avant sa mort ainsi que celle des peintres mobilisés, notamment les Frères de Limbourg (neveux de Malouel). Dans The Road to Van Eyck, le musée Boijmans Van Beuningen de Rotterdam précise que les ducs de Bourgogne ont pu jouer un rôle dominant dans les conflits politiques en raison de leurs liens familiaux étroits avec les rois de France. La puissance et la richesse de Philippe le Hardi augmentèrent considérablement en 1384, lorsqu’il hérita de son beau-père Louis de Malé des territoires, dont la Flandre avec ses riches villes marchandes de Bruges, Gand et Ypres.

Quel serait le lien entre Paris et Dijon, d’un point de vue artistique ? Les artistes eux-mêmes, sans doute. Outre le « gothique international », il y a le « gothique national », dans lequel circulent les artistes et leurs styles. Une symbiose Paris-Dijon existe-t-elle ? Probablement pas. Nombre d’inconnues demeurent : qui sont les protagonistes, dont les mobilités effectuées à travers l’Europe sont parfois difficilement traçables ? Comment savoir si l’attribution de leurs œuvres est correcte, avec un style fois très proche ? Philippe le Hardi, puis son fils Jean sans Peur passèrent la plupart de leur temps à Paris, centre du pouvoir politique. L’instabilité mentale du roi de France Charles VI impliquait de rester proche du siège du pouvoir afin de maintenir son influence. Lorsque Philippe le Bon succéda à son père Jean sans Peur en 1419, Paris et Dijon, la capitale de la Bourgogne – perdirent en influence. Durant ces quelques décennies, pouvoirs bourguignon et royal eurent le temps de favoriser les arts. Un lieu semble cristalliser certaines similitudes de style graphique : la Chartreuse de Champmol. La construction de cette abbaye eut des allures de projet fou car son commanditaire, Philippe le Hardi, fit converger des dizaines d’artistes en ce lieu pour y bâtir le plus bel édifice. Le premier duc Valois de Bourgogne s’offrit notamment les services de Henri Bellechose, cité plus haut. De nombreuses œuvres virent le jour dans la chartreuse construite en périphérie de Dijon, dont certaines se trouvent à Musée des beaux-arts de Dijon, d’autres au Louvre. Dans le musée parisien, on trouve le Retable de Saint Denis, attribué à Bellechose, mais aussi le Christ de pitié, acquis en 2012, un temps attribué à Malouel, aujourd’hui aux Frères de Limbourg, sans certitude. Autre œuvre : la grande Piéta ronde, complète ces trésors du gothique français réalisés entre la fin du XIV et le début du XVe siècle. La grande piéta est attribuée, quant à elle, à Malouel, et porte les armes de Philippe le Hardi au revers. Dans cette œuvre, un tondo relativement similaire, d’un diamètre moins important, attire mon attention…

Nous voici revenu à mon sujet initial : j’allai donc au Louvre pour y découvrir les maîtres flamands, puis les peintres français. Au niveau 2 de l’aile Richelieu, l’escalator mène directement sur la salle 835, dédiée au « style gothique international ». En entrant dans la salle, on tombe nez à nez avec le portrait anonyme de Jean II le Bon, roi de 1350 à 1364, et père de Philippe le Hardi. Cette œuvre appartenant au département des Estampes de la Bibliothèque nationale de France, mais mise en dépôt au musée du Louvre, est considérée comme l’un des premiers portraits de la peinture moderne. Le profil du roi frappe évidemment par son réalisme et tend à montrer l’image d’un souverain avec la plus pure expressivité. Sur les murs de cette salle se succèdent les tableaux que j’évoquais à la fin du paragraphe précédent. Puis, en plus de la grande piéta ronde, une petite, dans le même style que la première, également intitulée « Pitié de Notre Seigneur » . Avec un diamètre de 23 cm, cadre compris, pour 17 cm pour la surface peinte, l’œuvre est de dimension relativement petite. La peinture avait l’air simple, mais je voulais en savoir plus. Lorsque j’arpentais ces espaces du Musée en 2018, j’essayais de trouver davantage de contexte sur le site internet. L’accès aux collections numérisées n’était pas aussi perfectionné qu’aujourd’hui (page d’accueil des peintures il y a 5 ans). Pourtant, il y avait bien la fiche de la Petite piéta ronde. Quelle surprise lorsque je découvris le revers du tableau :

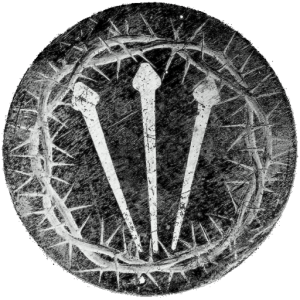

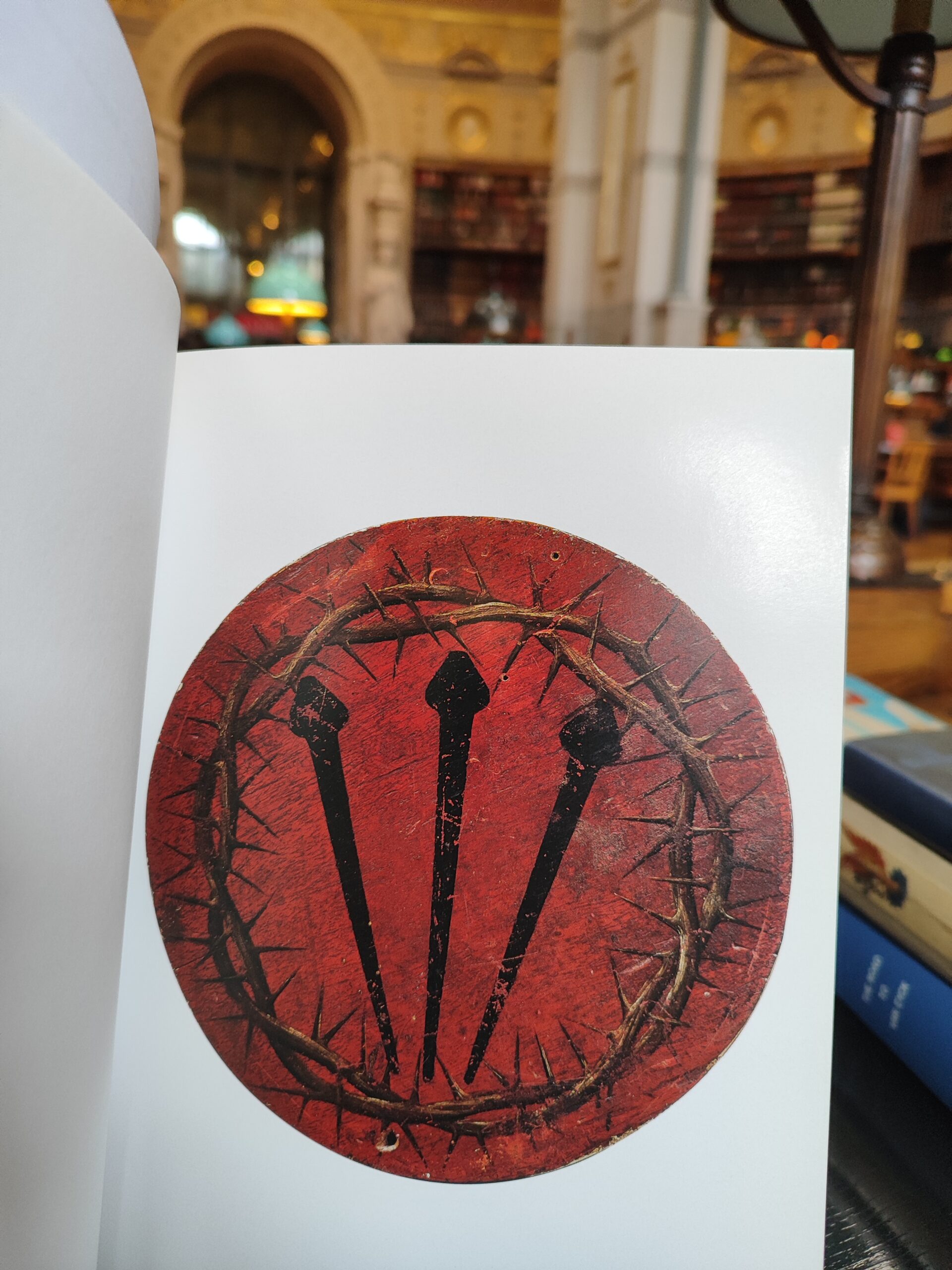

Un revers également peint, auquel l’artiste a accordé une importance certaine pour que le tableau soit total. Trois clous, une couronne d’épines, le fond rouge sang : il s’agit là des attributs de la Passion du Christ. Les éléments se trouvent déjà sur la scène de pitié, mais de manière discrète. L’avers et le revers se parlent : l’explicite aux yeux de tous, l’implicite aux yeux de quelques personnes, dont moi. J’avais l’impression d’avoir trouvé un trésor. D’autres tableaux « à deux faces » sont pourtant visibles au Louvre, comme David vainqueur de Goliath de Daniele Da Volterra, dans la Grande Galerie (Instagram du Musée).

De quelles informations dispose-t-on sur ce tableau ? Tout d’abord, il faut regarder du côté du musée du Louvre. Fort heureusement, la page dédiée de l’œuvre cite de nombreuses sources dans la partie bibliographique. Pour en savoir plus sur cette œuvre, et surtout sur ce revers, j’ai pris le temps de les consulter afin de les compiler dans cet article. Il n’y a pas matière ici à réinventer la roue, mais c’est l’occasion de proposer un état de l’art, au sens littéral. Je me lance. En 1918, la Petite piéta est donnée par Maurice Fenaille, industriel, collectionneur d’art et mécène français. À peine a-t-elle intégré les collections du musée qu’elle est annoncée et décrite avec minutie, la même année, dans les « Monuments et mémoires » proposés par la Fondation Eugène-Piot et publiés par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Tome 23, éditions Ernest-Leroux, Paris, 1918). Chose remarquable, le revers de la Petite piéta est déjà mis en valeur par deux fois : d’abord sur la première de couverture du fascicule annuel, puis dans l’article qui lui est consacré :

Cette publication est précieuse ; il s’agit d’un commentaire long de 50 pages, entièrement consacré à l’œuvre. Ce dernier émane de Paul Durrieu, conservateur de musée et historien de l’art, au sujet de la Petite piéta ronde, alors nommée Pitié de Notre-Seigneur. Dès le début de l’article, il est question du revers, avant même la description et l’analyse de l’avers :

Le revers du panneau (fig. I) est tout à fait plat. Il est également peint. Disons dès maintenant qu’il montre, se détachant sur un fond rouge, des souvenirs de la Passion du Christ : la couronne d’épines, peinte au naturel, entourant les trois clous du crucifiement, ceux-ci d’une couleur de fer noir, dont les pointes convergent, tandis que les têtes s’écartent, comme pour constituer une espèce de pieux bouquet. Par suite de ces dispositions matérielles, le disque de bois, face, revers et tranche, se trouve entièrement recouvert soit de peinture soit de dorure. On peut l’examiner sous tous les angles, sans que jamais l’œil y rencontre le moindre espace qui n’ait pas été caressé par le pinceau d’un artiste ou décoré par le brunissoir d’un habile ouvrier.

L’étude de Durrieu est précise, pour l’époque, en ce qui concerne le contexte global dans lequel la Petite piéta s’inscrit. L’état de l’art au sens littéral est très fourni et le foisonnement intellectuel et artistique de l’époque est si bien retranscrit que le caractère éminent de cette peinture dans l’art gothique international sanctuarise déjà la nouvelle acquisition du musée du Louvre. Quelques années plus tard, dans un catalogue paru en 1924, le musée du Louvre fait mention de l’œuvre parmi ses collections exposées (Gaston Brière, « Catalogue des peintures exposées dans les galeries », I . École française, Musée national du Louvre, Paris, 1924). Le tableau est classé parmi ceux décrits comme « inconnus de l’École française ». La « Pitié de Notre-Seigneur » est identifiée comme étant réalisée par une école d’Île-de-France, entre 1390 et 1410. Le tableau a appartenu à Camille Benoît, avant qu’il ne devienne propriété de Maurice Fenaille, qui donc lui-même en fait don au musée du Louvre, comme je l’évoquais. La description du tableau rond à deux faces est très succincte : « Le corps du Christ, soutenu par Joseph d’Arimathie et Nicodème, repose sur les genoux de la Vierge, entre Marie-Madeleine et saint Jean l’Évangéliste. Fond d’or guilloché. Au revers, les clous et la couronne d’épines ». En complément au bref contexte historique proposé précédemment, dans La conquête de la peinture : à l’aube de la Renaissance du XIIIe au XVe siècle (Flammarion, 2ème édition, Paris, 2001), Jacques Gagliardi souligne l’importance de l’italianité du style au-delà de l’adoption de la forme propre au tondo :

Sous l’égide de ces princes [Philippe le Hardi, Jean de Berry et Louis d’Anjou], le gothique international déploya sa séduction et sa mystique, et cet épanouissement favorisa l’apparition d’une peinture proprement septentrionale, une peinture où l’italianité se soumet à d’autres regards.

Dans cet ouvrage, la Petite piéta est visible à la page 185 dans une reproduction en noir et blanc, qui n’est toutefois pas commentée dans le texte. L’auteur est identifié comme anonyme parisien, vers 1410. Au verso : « Trois clous cerclés d’une couronne d’épines Huile (tempera ?) et or sur noyer, 16,7 cm (sans cadre) ; Dijon, v. 1410-1420, 22,8 cm (avec cadre intégré d’origine). En 2004, dans l’ouvrage de l’exposition « Paris 1400 : les arts sous Charles VI » organisée par la Réunion des musées nationaux et le Musée du Louvre (Fayard, Paris, 2004), une description plus fine est proposée afin de décrire l’œuvre :

À l’origine, ce petit tableau rond était sans doute associé à un autre panneau de forme discoïdale, sur lequel il se refermait, comme une valve de miroir. L’absence de bordure, au revers, renvoie à la fonction de couvercle assignée à l’objet. Mais l’encadrement visuel des trois clous de la Crucifixion, formant un pieux bouquet (Durrieu), est assuré par l’austère couronne d’épines accrochant la lumière, car peinte en trompe-l’œil, Comme sur la Lamentation de Bruxelles, la couronne d’épines figure en bonne place, à l’avers, encore fichée sur la tête du Christ, dont le corps repose sur les genoux de la Vierge. Aucun indice précis ne permet de supposer, comme l’a fait Ch. Sterling, que l’objet ait été réalisé pour Jean de Berry, malgré la vénération de ce prince pour la couronne d’épines. Au sein du groupe d’œuvres peintes en France au début du XVème siècle et dont la localisation oscille entre Paris et Dijon, la pietà ronde est celle dont la facture est la plus raffinée. En témoigne le modelé subtil des carnations, plus fondu que sur la Mise au tombeau. On peut relever un certain nombre d’analogies entre les figures de ce tondo et celles du Retable de saint Denis, parfait en 1416 à Dijon par Henri Bellechose. On retrouve ainsi, à une échelle monumentale, le visage aigu de Joseph d’Arimathie, au grand nez plongeant et à la barbe poussant jusque sous les pommettes, parmi les pharisiens à la droite du grand panneau du Louvre. Cis parentés nous incitent à privilégier une piste formulée jadis par M. Laclotte (1961, p. 288) propos de la plus âpre Mise au tombeau et de la Pietà du musée de Troyes (Meiss, 1974), et à voir ici une crue précoce de Bellechose, avant la forte imprégnation de son art par le style de son prédécesseur Jean Malouel, patente dans le Retable de saint Denis.

La peinture produite en France au XV siècle n’a pas suscité une véritable tradition historiographique qui, comme en Italie et aux Pays-Bas, aurait pu lui garantir une légitimité intellectuelle et une renommée durable. Elle n’a retenu l’attention que de quelques hommes de lettres qui, comme Jean Lemaire de Belges (1503-1504) ou Jean Pèlerin Viator (1521), ont brièvement mentionné les noms des peintres les plus éminents, notamment Jean Fouquet, Colin d’Amiens, Jean Poyer et Jean Hey Raréfiée par l’iconoclasme protestant puis par les changements de goût imposés par la liturgie de la Contre-Réforme, elle sombre rapidement dans l’oubli à l’exception des œuvres liées à la monarchie, dont la mémoire est sauvegardée par des érudits tels que François-Roger de Gaignières (1644-1715). Sa redécouverte est liée à la prise de conscience de l’importance du patrimoine national, consécutive aux dispersions révolutionnaires. Elle s’inscrit dans un intérêt plus large pour le Moyen Âge et se développe dans un climat nationaliste qui favorise les études historiques.

Amorcée dans les années 1850, l’étude des primitifs français vise, dans un premier temps, à exalter le génie de la patrie comprise de manière anachronique dans ses frontières politiques du XIXème siècle. Elle se donne donc pour mission de montrer la richesse du patrimoine, en révélant de nouvelles œuvres et de nouveaux documents relatifs aux peintres. Menée généralement par des archivistes, elle reste cantonnée à l’érudition locale. Ses résultats seront livrés au grand public d’abord dans Exposition universelle qui se tient à Paris en 1900, puis surtout dans l’Exposition des primitifs français qu’organise Henri Bouchot au Louvre et à la Bibliothèque nationale en 1904.

L’exposition de 1904, qui consacre la vision nationaliste du XIXème siècle, réunit un nombre important d’œuvres qui, découvertes sur le territoire national, sont différemment rattachées à la peinture française. […] Au-delà de la querelle, l’exposition de 1904 constitue un tournant décisif. Elle donne une impulsion à une nouvelle génération d’historiens de l’art. […] Résumée en 1931 par l’ouvrage de Paul-André Lemoisne intitulé La Peinture française à l’époque gothique, elle génère à la fin des années 1930 toute une série d’études (Germain Bazin, Jacques Dupont, etc.) suscitées par l’exposition parisienne Chefs-d’œuvre de l’art français (1937), qui tente de définir l’esprit français de Jean Pucelle à Paul Cézanne et à laquelle participe le futur spécialiste de cette production : Charles Sterling [cité plus tôt dans une autre paraphrase].

Ces éléments sont cruciaux pour comprendre comment le narratif des « primitifs français », et plus largement de la naissance d’une « peinture française », a pris forme dans l’histoire de l’art. La Petite piéta y a toute sa place, malgré le manque d’informations qui persiste. Plus loin dans son ouvrage, Elsig consacre également un paragraphe à la peinture :

Conservée au Louvre, la Petite Pietà ronde, dont le revers présente les trois clous entourés par la couronne d’épines, montre, sur un fond de motifs étoilés, le Christ mort, enveloppé d’un linceul transparent sur les genoux de sa mère et encadré d’un côté par saint Jean et Nicodème de l’autre par Joseph d’Arimathie et sainte Marie Madeleine. Sa composition symétrique et le motif de son revers se retrouvent dans un panneau rectangulaire de moindre qualité et lourdement repeint (Bruxelles, Musées royaux des beaux-arts), qui ajoute trois anges et un chartreux en prière. Une Mise au tombeau (Paris, Louvre) reprend le même type de mise en scène dramatique, mais selon un schéma oblique. Elle représente, devant le même type de fond à motifs étoilés, le Christ mort enveloppé dans son linceul transparent et déposé dans le sarcophage par Nicodème, Joseph d’Arimathie et un troisième vieillard, en présence des protagonistes habituels. Mais elle ajoute une sainte femme et, à l’extrême gauche légèrement en retrait, un homme âgé tenant un pot à onguent et parfois identifié, sans raisons probantes en l’absence d’héraldique, avec Jean de Berry. Sa structure diagonale évoque un quatrième panneau (Troyes, musée de Vauluisant) qui, malheureusement fort abîmé, présente le corps du Christ soutenu par la Vierge et saint Jean, en présence de deux anges en habits liturgiques.

Ainsi, Elsig attribue l’œuvre au Maître de la Petite Piéta ronde, une personne encore anonyme, mais à part entière. Il mentionne le détail des dimensions de la peinture réalisée en tempera sur bois : (22,8 cm de diamètre) et fixe sa datation à une période allant de 1395 à 1400.

De forme circulaire, le panneau dont le revers montre les trois clous entourés de la couronne d’épines est conçu comme un objet de luxe comparable à une pièce d’orfèvrerie et destiné au milieu princier. Il est dû à un peintre qui, probablement établi à Paris, avoue des contacts avec la production dijonnaise et en particulier avec Jean de Beaumetz.

Voilà donc une confirmation récente du propos que j’introduisais plus tôt dans le contexte historique et artistique : Paris et Dijon sont liées à cette œuvre. En 2017, une exposition proposée par le Rijksmuseum d’Amsterdam est consacrée à Jean Malouel, ou plutôt Johan Maelwael, peintre ayant exercé à Nimègue, Paris et Dijon aux alentours de 1400 (Pieter Roelofs, Rijksmuseum, Amsterdam, 2017). Dans le catalogue d’exposition, l’historienne de l’art et conservatrice Dominique Thiébaut évoque l’état des connaissances concernant la Petite Piéta avec une grande précision, dont je propose ici une traduction sommaire :

Avec son cadre profond prononcé et son dossier plat, on a longtemps pensé que ce petit panneau rond recouvrait autrefois un deuxième tondo, à la manière d’un couvercle dissimulant un miroir. Cette idée est tentante, mais la radiographie n’a révélé la présence d’aucun trou de charnière qui aurait prouvé définitivement la fixation d’un deuxième panneau. Elle présente pourtant des traces de vingt-quatre éléments (fleurs ?) en métal ou en bois, fixés à l’origine sur la moulure intérieure du cadre selon un procédé décoratif dérivé de la ferronnerie et fréquemment retrouvés autour des peintures sur panneaux au nord des Alpes entre 1380 et 1420. Le fait que la figure du Christ mort sur les genoux de la Vierge soit entourée de Jean l’Évangéliste, de Marie-Madeleine, de Joseph d’Arimathie et de Nicodème confère à cette « Piéta » une force narrative plus étroitement liée à une Lamentation qu’à une image de dévotion abstraite. Contrairement à la Grande Pietà ronde et à l’Homme des Douleurs de Troyes du Louvre, les personnages sont en pied et ne sont pas placés dans un espace indéfini, mais sur un sol rocheux. Cette approche plus anecdotique et la tentative – quoique encore hésitante – de situer la scène dans un espace réaliste, caractérisent deux autres petits panneaux évidemment issus du même cercle artistique, à savoir la Mise au Tombeau au Louvre et la Lamentation avec un moine chartreux à Bruxelles. Cette dernière œuvre comportait également autrefois trois clous entourés d’une couronne d’épines, tous peints de manière illusionniste sur un champ rouge au verso : une référence au corps sanglant du Christ au recto. […] Le peintre de la Petite Pietà ronde fait preuve d’une perspicacité sensible et d’un grand raffinement dans l’exécution. Sa capacité à susciter une véritable émotion, sa maîtrise de la composition carnée parfaitement adaptée à la forme circulaire du tondo, sa savante suggestion de l’espace et de la profondeur dans les plis des drapés, la plasticité des visages et le relief des Instruments de la Passion sur le revers et sa palette scintillante ont tous été notés à juste titre par les historiens de l’art.

S’agissant enfin de la Petite Pietà, le même auteur (Leo Steinberg, La Sexualité du Christ à la Renaissance et son refoulement moderne, Paris, 1987, p. 77-80, et Excursus XXVI (« Le sang comme trait d’union »)) estime : « Nul doute que nous n’ayons là un de ces tableaux ronds agencés en diptyque à l’aide de charnières qu’on suspendait sur des chaînettes au-dessus du lit et qu’on refermait l’un sur l’autre avant de les emporter en voyage dans un bel étui de cuir feutré et souvent armorié […] Car le dos de la Petite Pietà est peint, il était destiné à être vu ; ce tondo devait se plier pour couvrir son pendant. »

L’usage est intéressant. En effet, l’avers et le revers étant entièrement peints, il reste toujours à définir quelle était la disposition originelle de l’œuvre (dans un ensemble plus grand ?) ainsi que son usage. Par ailleurs, Bœspflug cite dans la sixième note de bas de page un travail de Philippe Verdier traitant de « La Trinité debout de Champmol » (Études offertes à Charles Sterling, Paris, 1975). Cette citation fait apparaître l’hypothèse de Verdier selon laquelle la Petite Pietà « serait attribuable à Arnoul Picornet (1377-1420), assistant de Beaumetz dans ses travaux à Champmol ».

Les éléments que j’ai pu recueillir s’arrêtent donc ici. Il n’y a pas que les primitifs flamands dans la vie : la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle ont été riches d’un point de vue artistique. Cette œuvre est le signe de nombreux mouvements des artistes à travers les grandes villes d’Europe occidentale. La Petite Piéta, qu’elle soit parisienne ou dijonnaise, constitue sans doute les prémices d’une peinture au style « français », adjectif qui convient à un usage territorial plutôt que national. Quelques décennies plus tard, Jean Fouquet fera rayonner l’art de France à travers ses peintures et enluminures. Notons d’ailleurs, bien qu’il ne s’agisse pas d’un tondo, qu’un autoportrait circulaire de lui est présent dans les murs du Louvre, un moyen intéressant de signer son œuvre, par une autre œuvre. En effet, comme la fiche du Musée nous l’apprend, le médaillon ornait autrefois le cadre du diptyque de la collégiale Notre-Dame de Melun. Les deux tableaux composant le diptyque sont aujourd’hui séparés, mais montrent la virtuosité de Fouquet et le caractère unique de son œuvre picturale. Les peintres flamands, quelques décennies après la Petite piéta ronde, continuèrent à déployer leur talent pour des clients appartenant à différents lieux de pouvoir en Europe. Toujours au Louvre, il existe un tableau que le musée attribue à Jan Provoost, intitulé Le Cosmos sous l’œil de Dieu, en présence du Christ-juge et de l’Église. Ce tableau m’intriguait à l’époque où j’allais souvent au Musée ; il était encore intitulé Allégorie chrétienne.

Sa datation demeure approximative et correspond à une période allant de 1475 à 1525. Approximatif aussi est le sens à donner à une telle représentation. Moins évidente que le revers de la Petite piéta, le recours à de multiples symboles dans la composition rend l’ensemble ésotérique et l’esthétique déconcertante par son réalisme. Autre peintre flamand, autre contexte : concernant la duplicité d’un tableau entre son avers et son revers, certains artistes montrent leur talent sur les deux faces d’une même œuvre. Dans l’entourage de Juan de Flandes, peintre hispano-flamand, un tableau fit son apparition lors d’une vente aux enchères tenue à Cologne le 19 novembre 2016. Il s’agit d’une Vierge à l’Enfant, avec, au revers, une scène en clair-obscur représentation la flagellation du Christ. Ces deux exemples montrent qu’il reste encore beaucoup à explorer dans l’art des XVe et XVIe siècles. Les trois clous sont restés le symbole de la Passion du Christ à travers les siècles. On trouve ainsi les trois clous disposés en éventail, notamment au bas du sceau de la Compagnie de Jésus, ou bien dans les armoiries de la Congrégation de Saint-Maur, au même endroit. Je suis satisfait d’avoir choisi ce symbole pour orner mon blog, alors qu’il ne s’agissait que d’une image enregistrée après avoir été intrigué par sa découverte. Trois ans après, cet article a été l’occasion d’en savoir un peu plus.

Merci à Fabien et Tim pour la relecture !

Alexandre Wauthier