L’image de la poire dans la caricature : création, transformation et héritage

Cette étude entend énoncer quelques éléments historiographiques relatifs l’image de la poire dans le monde de la caricature. De fait, l’image du fruit comme dénigrant une personne s’est opérée au milieu du XIXe siècle et connut une très grande popularité dans son pays d’origine. La charge portée à l’encontre de la personne visée peut alors dénigrer à la fois son apparence physique et, par extension, les idées qu’elle défend. Il s’agit donc ici de s’intéresser uniquement d’analyse de portraits en charge1, qui utilise la déformation physique comme métaphore d’une idée (portrait politique) ou se limite à l’exagération des caractères physiques (portraits d’artistes) et la caricature de situation, dans laquelle des évènements réels ou imaginaires mettent en relief les mœurs ou le comportement de certains groupes humains2. Pourtant, rien ne présageait à ce que ce fruit, d’origine chinoise et dans un premier temps onéreux, soit porteur d’une quelconque dérision. Nous expliquerons donc, en reprenant parfois des constructions vues en cours, comment l’image de la poire a émergé dans le monde de la caricature. Ainsi, nous pourrons nous intéresser à la manière dont elle fut réutilisée, et plus spécifiquement réappropriée dans un contexte totalement différent. Par le biais d’un corpus iconographique constitué de neuf caricatures, issues de brouillons et de publications, nous étudierons la manière dont l’image de la poire comme charge à l’égard d’une personne fut forgée et reprise.

Tout d’abord, pour que cette diffusion massive puisse être effective, il faut que son support soit capable d’imprimer en grande série les caricatures. Ainsi, l’invention de la lithographie à la toute fin du XVIIIe siècle (1796-1798) par Alois Senefelder fut un tournant majeur dans le monde de l’impression. Désormais, les copies de dessins ayant un aspect de dessin à craie à tonalité chaude peuvent être reproduits facilement. L’image d’origine est une écriture à l’encre réalisée sur une pierre : ce faisant, l’écriture est beaucoup plus aisée. La pierre nécessaire à la réalisation d’une lithographie survit à des milliers de copies. Par ailleurs, en 1814 est inventée l’imprimerie de presse automatisée, favorisant la réalisation de dessins à très grand tirage.

Avant même de nous intéresser au berceau des pères caricaturistes de la « poire », tâchons d’évoquer brièvement les droits et interdictions de la presse sous les régimes du XVIIIe siècle :

- Sous la Restauration de Louis XVIII (1814-1824), certains droits fondamentaux, comme la liberté d’opinion, sont garantis par la Charte, octroyée par la personne du Roi.

- Sous le règne de Charles X (1824-1830) s’opère un renforcement des tendances libérales au sein du gouvernement dans la mesure où le Parlement développe un contrepoids vis-à-vis du règne autoritaire de Charles X. Un certain assouplissement de la censure est perceptible dès 1820. Néanmoins, dix ans plus tard, Charles X décréta les quatre « Ordonnances de juillet » le 25 juillet 1830, comprenant une suppression de la liberté de la presse.

- La Révolution de Juillet des 27, 28 et 29 juillet et l’établissement de Louis-Philippe au pouvoir le surlendemain annoncèrent la résiliation de ces mêmes ordonnances. La censure opéra toutefois par la force (saisie de la lithographie Bulles de savon dans la maison d’édition Aubert le 18 mars 1831) ou par la mise en place d’une caution très élevée permettant de publier (le 4 novembre 1831, Philipon dut déposer une caution de 30 000 pour continuer à faire paraître le journal La caricature, paru pour la première fois exactement un an auparavant.

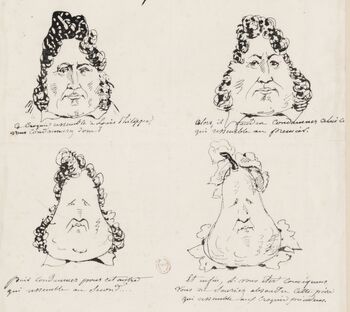

Charles Philipon (1806-1862) fut l’un des pionniers de la caricature politique en France. Fervent républicain, son travail s’est nourri de la scission entre monarchistes et bonapartistes à la suite de la révolution de 1830. Ainsi naquit un genre empli de contradictions et mis au grand jour par ses publications à portée humoristique. Au carrefour d’une situation politique singulière (révolution, restauration, révolution), d’un développement de la presse d’opinion et de l’évolution des procédés de reproduction, Philipon composa avec l’ensemble de ces éléments afin de mener une critique caustique du pouvoir. L’une des cibles préférées de Philipon était, naturellement, le roi bourgeois Louis-Philippe, devenu « Roi-Poire »3. Ce roi qui exigeait un cachet élevé pour lui permettre de publier ne pouvait échapper à la critique de son dessin4. Ainsi, Philipon ne perdit pas de temps en réalisant les Croquades ci-dessous lors de son audience tenue le 14 novembre 1831. Ces dessins furent signés par Philipon le 15 novembre et publiés dans un supplément au numéro 56 de La Caricature le 24 novembre. Les planches ne furent pas numérotées mais ont toutefois été rééditées l’année suivante, dans le numéro 65 du 26 janvier.

Le cheminement graphique conduit Philipon à passer du portrait de Louis-Philippe à la figuration d’une poire par les stades intermédiaires d’une démonstration tendancieuse. Considéré aujourd’hui comme le symbole de l’art caricatural, cette assimilation ne fut possible que grâce à la reproduction à fort tirage et à l’adaptation de la poire au sein de nombreux numéros de La caricature, obéissant à plusieurs schémas5. On trouve aussi, au département Estampes et Photographie de la BnF, un dessin à la plume et à l’encre brune, daté de 1831. Autre exemple de lithographie pleine page d’une caricature parue le 23 février 1832 (avec peut-être une influence de Füssli ?) :

La défense de Philipon lors de ces déboires judiciaires sont tout aussi cruciaux que ses desseins : « Si pour reconnaître le monarque dans certaine caricature, vous n’attendez pas qu’il soit désigné autrement que par la ressemblance, vous tombez dans l’absurde. Voyez ces croquis informes auxquels j’aurais peut-être dû borner ma défense. Ce croquis ressemble à Louis-Philippe, vous condamnerez donc ! Alors il faudra condamner celui-ci, qui ressemble au premier, puis condamner cet autre, qui ressemble au second. Et enfin, vous ne sauriez absoudre cette poire, qui ressemble aux croquis précédents, Ainsi, pour une poire, pour une brioche, et pour toutes les têtes grotesques dans lesquelles le hasard ou la malice aura placé cette triste ressemblance, vous pourrez infliger à l’auteur cinq ans de prison et 5 000 francs d’amende. Avouez, Messieurs, que c’est là une singulière liberté de la presse ! »6.

L’image de la poire fut utilisée par Isabey afin de marquer une analogie sans conséquence (voir le Portrait-charge d’Alexandre du Sommerard, dessin au lavis, BnF, département Estampes et Photographie). Philipon la transforma en arme dangereuse. Ce qui est à charge, c’est surtout la parabole menant de la figure royale à une vulgaire poire, via ce « morphing »7 rabaissant. Cette assimilation laisse présager une stupidité du monarque, et, a fortiori, de toute la classe politique soutenant le régime. L’artiste identifierait donc la poire pour n’en faire que le cas particulier mais symbolique d’une espèce. Un roi à l’image d’une poire, c’est un roi mou, tant dans sa prestance que dans sa politique, l’analyse demeure propre au lecteur ou à la lectrice. Par ces Croquades, Philipon initia une grande période de la caricature française. L’utilisation de la poire n’était en rien novatrice. Elle le fut, toutefois, dans un contexte politique, devenant ainsi éminemment subversive. La loi du 9 septembre 1835 proscrit toute caricature politiques, amenant ainsi les caricaturistes à exploiter le dessin de meurs en s’intéressant aux types sociaux représentatifs, avec parfois une critique voilée et davantage implicite du pouvoir.

Parmi les nombreuses reprisent du thème de Philipon et consorts de La Caricature, nous trouvons ces productions :

Cette lithographie va encore plus loin dans la caricature de Louis-Philippe assimilé à une poire puisqu’au-delà même de la personne du roi, sa présence à travers les monuments érigés à sa gloire son détournés. Ainsi, en plus de sa personne, c’est également sa place dans le tissu urbain qui est moquée. Il semble incongru, au premier abord, de voir apparaître une poire géante sur un lieu aussi symbolique que la place de la Révolution. La dérision urbanistique est d’autant plus forte que la légende fait remarquer que cette place est le lieu où se tint le régicide officiel de Louis XVI, dont Philippe-Égalité, le père de Louis-Philippe, pris part en votant en faveur de sa mort. Enfin, Philipon signale que le dessin n’est pas directement de lui, mais d’un auteur inconnu dont on ne sait que l’initiale. Il s’agit pour lui de couvrir ce dessinateur en ne donnant que sa propre identité, déjà connu des tribunaux et du roi.

La figure de la poire étant connue depuis deux années à travers le journal La Caricature, cette illustration d’Auguste Bouquet témoigne de la popularité du dessin parmi les classes populaires. Il représente ici un groupe de trois enfants dessinant sur les murs des poires très similaires à celles de Philipon. Une dame les surprend en les grondant par la fenêtre, avec la légende suivante : « Voulez vous aller faire vos ordures plus loin, polissons ! ». La poire la plus haute sur le mur semble être la plus étoffée et la plus ressemblante à un visage humain.

Un autre journal de Philipon, Le Charivari, fondé en décembre 1832, exploita également la figure de la poire. Après le prototype La Caricature, ce journal proposait à la lecture de nombreuses charges à l’endroit de la Monarchie de Juillet. Il s’agirait du premier quotidien illustré satirique du monde, qui parut jusqu’en 1937. La prouesse de ce périodique réside dans sa capacité à renouveler sa force créative de caricature afin de donner un point de vue dissident dans le fond et dans la forme. Les deux forment une symbiose dans certaines Unes, notamment avec des dessins et calligraphies piriformes.

Cette « poire royale » eut une influence certaine sur Sergueï Eisenstein (né Mikhaïlovitch Eisenstein). Il s’agit d’un cinéaste russe ayant vécu sous la période soviétique. Né en 1898 et mort en 1948, il est l’une des grandes figures du cinéma soviétique, avec notamment les films La Grève (1925) et Le Cuirassé Potemkine (1925). Outre ses activités de réalisateur, Eisenstein fut également un dessinateur très prolifique. Il y aurait, au total, plus de 10 000 réalisations picturales sorties de la main d’Eisenstein, dont seule une infime minorité a été publiée. Celles présentées ci-dessous témoignent d’une réutilisation de la poire créée par Philipon avec l’image de Louis-Philippe8 :

Sur ce dessin, Eisenstein semble mettre en scène le Tsar, à gauche, dont les rêves semblent habités par le diable en personne. Le cauchemar est mis en scène à droite où le dessinateur s’attaque au Kaiser Guillaume II, ne ressemblant pas directement à une poire. Néanmoins, à l’instar de Louis-Philippe, le Kaiser se voit dépossédé de son corps. Eisenstein réutilise la poire, arme d’attaque de la tradition caricaturale française, pour stigmatiser les acteurs de la Première Guerre mondiale.

Parmi ces dessins anonymes d’Eisenstein, nous pouvons discerner, sur la figure de gauche, un personnage portant une queue de cheval, étrangement apparentée à la forme d’une poire couchée. Comparée aux autres figures présentes sur ce dessin, il semblerait qu’il s’agisse de caricatures sans aucune référence. Un soviétique aurait sans doute compris ces dessins en 1915 si ce groupe de dessins avait été publié. Toujours est-il que l’image d’une poire couchée n’est pas une hallucination ou un quelconque fantasme ; comme en témoigne le dessin suivant :

Enfin, dans le dernier mouvement de cette étude, après les années 1830 pour Philipon et 1914-1915 pour Eisenstein, nous nous intéressons maintenant à la reprise de la figure fruitière par un journal outre-Rhin. L’image de la poire comme charge à l’encontre d’une personne trouva sa postérité grâce à la main de Jean Mulatier, un français dessinant pour le journal allemand Der Spiegel en 1976 :

Paru dans Der Spiegel en 1976, le portrait en forme de poire exagère les traits de Helmut Kohl, « Der Herausforderer » (« Le candidat de l’opposition »). De fait, l’homme politique de gauche s’était présenté à l’élection de la chancellerie la même année, en 1976. Toutefois, c’est Helmut Schmidt (SPD9 puis SPD-FDP) qui remporta cette élection, chancelier depuis 1974 qui ne fut donc pas inquiété par l’opposition du CDU10 incarnée par Kohl. Der Spiegel est un journal classé plutôt à gauche. Dans son numéro du 23 août 1976, il assimile Kohl à une poire. Jean Mulatier est un dessinateur français collaborateur du journal, habitué à transmettre des caricatures bienveillantes et des pages de titres.

Néanmoins, au-delà de cette blague sans véritable sens, éventuellement une référence aux travaux de Philipon et Daumier sur Louis-Philippe, l’image de la poire va finir par coller à l’image de Helmut Kohl, l’une s’associant à l’autre grâce à la presse satirique. Il arrive parfois que l’histoire puisse se répéter, non plus avec le roi bourgeois en France, mais avec un candidat à la chancellerie en Allemagne.

La presse allemande va alors utiliser l’image de la poire consécutivement à sa première apparition dans Der Spiegel. Ici, Klaus Staeck ne caricature pas Kohl à proprement parler, mais identifie le fruit à Kohl sans aucune transition. « Ich bin der geistige Führer in diesem unserem krisengeschüttelten Land », c’est-à-dire « Je suis le leader de notre pays secoué par la crise ». Toujours identifié comme candidat de l’opposition en vue du titre de chancelier, Helmut Kohl est assimilé à une poire pourrie parlant en son nom avec le pronom personnel « Ich ». Le contexte politique allemand avait changé puisqu’en 1982, Kohl a été nommé chancelier. L’année suivante, date de publication de cet offset, servira lors des élections à fortifier sa prise de pouvoir.

Enfin, cette affiche fait écho aux élections anticipées souhaitées par Helmut Kohl l’année suivante, en 1984. Il s’agit ici d’un électeur sur le point de croquer une poire, celle-ci ayant les traits dessinés de Kohl. Ainsi, le fruit nu de l’image précédente renoue avec les traits exagérés de l’homme politique. La mise en scène permet de réaliser le jeu de mots « Jetzt hat der mündige Bürger das Wort! », à savoir : « Le citoyen émancipé à le droit de parole/a le droit de mordre ! ». Cette image du Titanic, journal satirique assez populaire en Allemagne, remet en doute la légitimité de Kohl en tant que chancelier. Pourtant, Helmut Kohl resta au pouvoir de 1982 à 1998 (quatre mandats consécutifs, 1982-1987, 1987-1991, 1991-1994 et enfin 1994-1998), soit le plus long mandat depuis Bismarck, lui-même premier chancelier du pays. Son gouvernement fut marqué par la politique de réunification en 1990. Durant les années 1980, après avoir renier son image de poire, il finit par l’accepter et en jouer, à l’instar d’une affiche politique le représentant, mangeant une poire.

En conclusion, l’image de la poire au sein de la caricature, qu’elle soit publiée ou non, dans la presse satirique ou publiée pour un public restreint, fut présente de manière ponctuelle. Sa création fut le fruit d’un caricaturiste ayant initié un vaste mouvement de production en France, accompagné de collaborateurs, dont Honoré Daumier, et aidé de son journal La Caricature. Défiant le roi Louis-Philippe en le comparant à une poire, cette charge semblant vulgaire et puérile au premier abord, n’eut de salut que grâce à la réponse du roi lui-même, faisant tout pour interdire la diffusion de ces images. Ce raz-de-marée de poires fut ainsi abondamment diffusé, et trouva même écho en Russie où Eisenstein, dessinateur hélas trop méconnu, s’inspira pour attribuer l’image de la poire à d’autres personnages, inventés ou réels. La poire réapparut plusieurs décennies après, en 1976 dans la presse allemande. L’image de la poire, venant de l’inspiration d’un Français pour Der Spiegel, était sans doute un clin d’œil à ses compatriotes du siècle dernier, Philipon et Daumier. Ce qui n’était qu’une Une amusante eut finalement un effet dévastateur ; si bien que l’image de la poire colla à Helmut Kohl tout le long de sa carrière politique. Bien que cette comparaison caustique ne fût entretenue que par des journaux de presse satirique plus à gauche encore de Kohl, il semblerait que cette association « Kohl-Birnen » resta ancrée dans la conscience politique de nombreux citoyens allemands.

Plus récemment, l’image de la poire fut notamment reprise par un dessinateur publié dans une Une de Courrier International.

De fait, à l’occasion du 100e jour suivant l’investiture de Français Hollande à la présidence, un dossier spécial revient sur la volonté de Berlin, en pleine crise de l’euro, que Paris soit plus dynamique et plus entreprenant. De même que Kohl, il s’agit d’une comparaison fortuite signifiant la mollesse aux yeux des Allemands de la politique du président, mais aussi peut-être de la société française dans son ensemble. Cette caricature serait certainement une référence à la poire de Philipon, mais aussi à la poire allemande de Helmut Kohl.

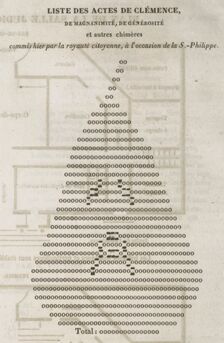

Edit décembre 2022 : dans un autre registre, je découvre sur la page Wikipédia de « Calligramme » un basmala (بَسْمَلَة) en forme de poire, réalisé par le calligraphe ottoman Hattat Aziz Efendi (1871-1934, « خطاط عزیز افندی »). J’en profite pour partager un calligramme, terme appliqué rétroactivement au journal La Caricature, avec un élément typographique mêlant cette pratique à la forme textuelle telle qu’on l’a vue récemment dans le monde informatique, signant de manière humoristique – il s’agit d’un total – de l’Art ASCII :

Le Charivari, 1er mai 1835, Gallica (BnF)

_________________

Bibliographie

- ACKERMAN A., « Les Métamorphoses de la poire : les poires de Philipon croquées par Eisenstein » in LE MEN S. (dir.), L’art de la caricature, Presses Universitaires de Paris Ouest, Paris, 2011 (EN LIGNE).

- ERRE F., Le règne de la Poire. Caricatures de l’esprit bourgeois de Louis-Philippe à nos jours, Paris, Champ Vallon, 2011.

- LE MEN S., « Le Roi-Poire et le charivari-monstre », in Rires avec les monstres : Caricature, étrangeté et fantasmagorie, Illustria – Librairie des Musées, Paris, 2010.

- PREISS N. (édition commentée), De la poire au parapluie, Physiologies politiques, Honoré Champion, Paris, 1999.

- THIVOLET M., article « Caricature », Encyclopaedia Universalis 2017.

- THIBOLET M., article « Philipon Charles », Encyclopaedia Universalis 2017.

_________________

Notes

1 « Charge » selon l’étymologie du mot « caricature », de l’italien « caricare », reprenant l’idée d’une charge portée à l’égard de quelqu’un.

2 THIVOLET M., article « Caricature », Encyclopaedia Universalis 2017.

3 Selon la terminologie de LE MEN S., « Le Roi-Poire et le charivari-monstre », in Rires avec les monstres : Caricature, étrangeté et fantasmagorie, Illustria – Librairie des Musées, Paris, 2010.

4 Ces attaques envers le roi allèrent jusqu’à le condamner à six mois de prison pour « outrages à la personne du roi », s’apparentant à un crime moral de lèse-majesté.

5 Parmi ceux vus en cours : les Unes du journal où l’arrêté du gouvernement à l’encontre du journal est publié en calligraphie représentant une poire. Cette défiance visuelle fut utilisée à de nombreuses reprises.

6 THIBOLET M., article « Philipon Charles », Encyclopadia Universalis 2017.

7 Anglicisme totalement anachronique mais qui décrit bien ce passage progressif d’une entité à une autre, signalant souvent une certaine proximité.

8 ACKERMAN A., Les Métamorphoses de la poire : les poires de Philipon croquées par Eisenstein in LE MEN S. (dir.), L’art de la caricature, Presses Universitaires de Paris Ouest, Paris, 2011.

9 Le Parti social-démocrate, plutôt situé au centre-gauche de l’échiquier politique. Le Parti libéral-démocrate (FDP) étant situé plus à droite.

10 Union chrétienne-démocrate, généralement catégorisé centre-droit.

Alexandre Wauthier