Le Paris où nous allons

N’est pas celui où nous allâmes

Et nous préparons sans drame

Celui que nous vous laisserons

J’ai trouvé cette citation de Jacques Roubaud très à propos pour introduire ce texte sur Paris. Dans l’article #44 de ce blog, je m’étais longuement attardé sur l’histoire du couvent des Grands-Augustins. Il y a beaucoup à dire sur l’église aujourd’hui disparue, l’intérieur du lieu ainsi que les artefacts qu’il a abrités ! Comme je l’écrivais, au début du XVIe siècle, Philippe de Commynes (1447-1511) et son épouse Hélène de Chambes-Montsoreau, morte en 1531, avaient fait aménager, dans l’église, une chapelle qui porta leur nom, parfois orthographiée Commines, également connue sous le nom de « chapelle d’Argenton ». De nombreux vestiges de cette chapelle se trouvent aujourd’hui au musée du Louvre. On peut ainsi admirer des éléments de la chapelle, notamment les bustes de Monsieur et Madame, mais aussi un gisant à l’effigie de leur fille Jeanne. Des dizaines d’éléments composant la chapelle, dont de nombreux bas-reliefs, font également partie des collections du Louvre.

Ce qui est aussi intéressant dans l’histoire de Paris, c’est ce qui a perduré in situ. En ce qui concerne l’art gothique, certaines architectures parisiennes demeurent, à l’instar de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l’Église Saint-Séverin, la Tour Jean-sans-Peur, l’Hôtel des archevêques de Sens ou encore l’Hôtel de Cluny. Au quai des Grands-Augustins, rares sont les traces encore existantes de l’église qui a donné son nom. Dans le précédent article, je m’étais arrêté à l’histoire de l’édifice au moment de sa destruction à la Révolution, puis du percement de la rue du Pont-de-Lodi. Le début du XXe siècle correspond à une période comprenant d’importants travaux dans le quartier, mais aussi, à l’échelle nationale, à une structuration manifeste de ce que l’on appellera l’archéologie préventive (voir aussi cet excellent thread Twitter / X).

C’est d’ailleurs grâce à l’archéologie que j’ai découvert ce dont je souhaite parler ici. En effet, une plateforme de consultation a été mise en place par le projet collectif de recherche R&CAP (« Référentiel et Cartographie de l’Archéologie Parisienne »). Le projet a été initié en 2016 et est animé par le pôle archéologique du Département d’Histoire de l’Architecture et d’Archéologie de Paris (DHAAP). Il a bénéficié, dès 2017, de la collaboration de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), de la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) Île-de-France et de chercheurs partenaires. Au total, 1 900 notices ont été rédigées, couvrant l’ensemble des découvertes archéologiques réalisées sur le territoire parisien depuis le XVIIe siècle jusqu’à aujourd’hui (plus de détails dans la publication Corpus des découvertes archéologiques de Paris. 2023, ⟨hal-04084856v2⟩).

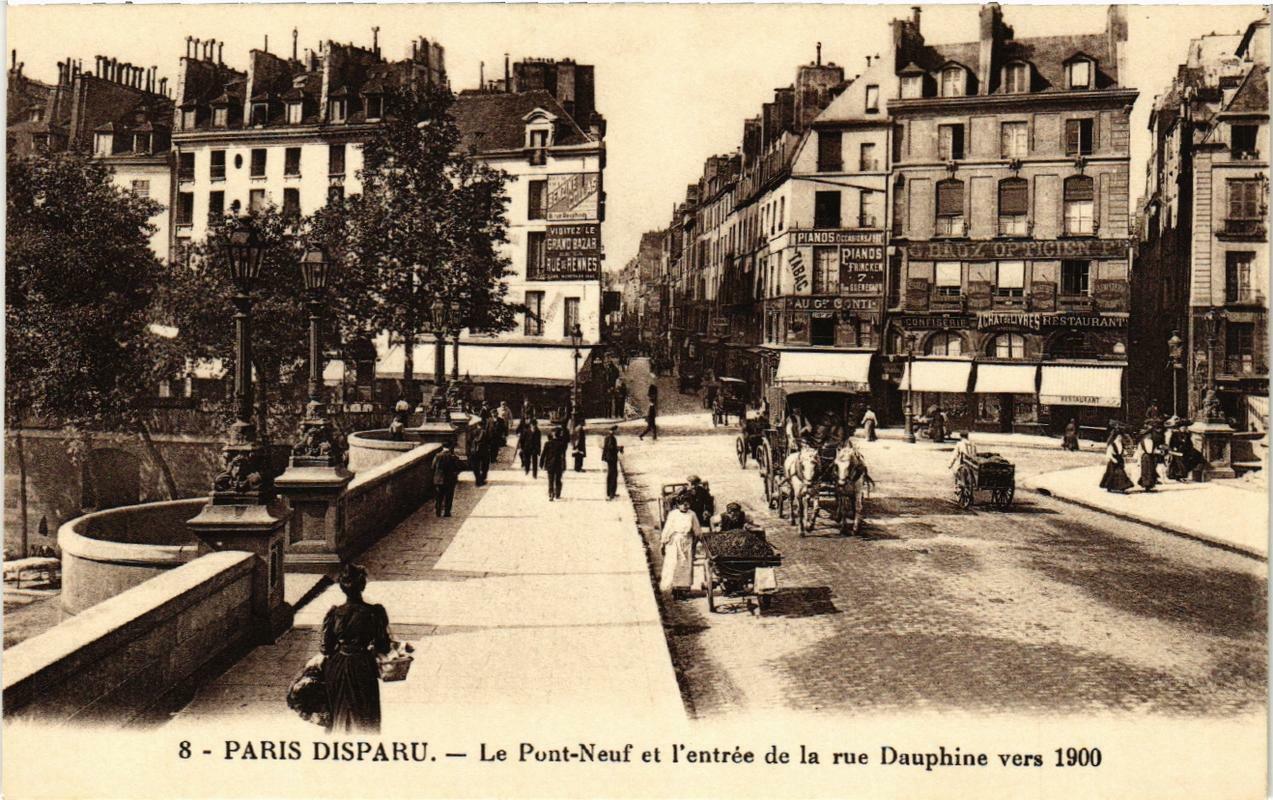

Au centre, légèrement à gauche, l’immeuble du 55 quai des Grands-Augustins, avec des publicités pour la Benzine Collas et le Grand Bazar en façade (Cartorum)

Il existe plusieurs canaux pour consulter ce travail : la plateforme Open Data de Paris, l’interface de la Fabrique numérique du passé ou celle du projet R&CAP. En flânant sur ce dernier site, j’apprécie les facilités de consultation, notamment la possibilité de définir la période qui nous intéresse et d’afficher les anciennes enceintes de Paris. D’une fiche archéologique à l’autre, on apprend d’où proviennent exactement les grandes découvertes et dans quel contexte, rapport à l’appui. On y trouve parfois des photographies documentant l’état des travaux et des découvertes. Comme le précise un article de la ville de Paris, « une part importante des observations est d’ailleurs liée à l’activité de Théodore Vacquer, un architecte du XIXe siècle qui parcourut inlassablement les grands chantiers de la capitale de 1846 à 1897. » De ce fait, Théodore Vacquer est considéré comme le fondateur de l’archéologie parisienne.

Au début du XXe siècle, les travaux menés à Paris donnent lieu à des fouilles documentées, à mesure que l’on sort de terre des morceaux d’histoire de la ville. Ce fut naturellement le cas à l’endroit où se situait l’église des Grands-Augustins. C’est en consultant l’inventaire de la carte archéologique de Paris que j’ai trouvé la notice numéro 54, située au 55 quai des Grands-Augustins et datée de 1911. J’avais activé le filtre « Période médiévale » pour découvrir les découvertes archéologiques de cette époque. Sur la plateforme, une note décrit la découverte ainsi : « La pierre tombale du frère Nicaise de Hautpas, mort en 1314, a été découverte en 1911, lors de la construction d’un bâtiment sur cour à l’emplacement occupé auparavant par l’église du couvent des Grands-Augustins, au point précis où s’élevait la chapelle du Saint-Esprit. » La citation provient originellement d’un rapport réalisé par Charles Magne (ça ne s’invente pas), lui-même issu d’un procès-verbal dressé le 31 mai 1911 pour le compte de la Commission du Vieux Paris. Quelques années plus tôt, en avril 1909, un procès-verbal du même type signalait la découverte de fragments de bâtiments du XVe siècle mis au jour au 55 quai des Grands-Augustins. Une photographie avait été réalisée pour l’occasion. En 1911, la pierre tombale a également eu le privilège de se faire tirer le portrait, j’en propose deux versions :

La première image est une reproduction photographique provenant du procès-verbal réalisé par la Commission du Vieux Paris. La seconde vient des collections du Musée Carnavalet et a été prise quelques mois après la découverte. La reproduction et l’originale en sépia montrent certains détails de la pierre tombale. Au-delà d’illustrer, le procès-verbal donne un peu de contexte à cette découverte, aux pages 96 et 97 :

Les fouilles exécutées en avril 1911 pour établir les basses fondations d’un nouveau bâtiment sur cour, dans la propriété de M. Gauthier-Villars, quai des Grands-Augustins, 55, ont mis à jour une pierre tombale fort intéressante.

Découverte sur les terrains jadis occupés par l’église du couvent des Grands-Augustins, au point précis où s’élevait la chapelle du Saint-Esprit, cette pierre tombale, fortement écornée dans l’angle droit supérieur et mesurant 2 m. 05 de hauteur sur 0 m. 93 de largeur, était malheureusement brisée transversalement en deux morceaux à peu près égaux qui avaient été superposés et servaient d’assises à un massif de maçonnerie postérieur à la construction du couvent.

Par les soins de M. Gauthier-Villars, elle a été dressée et scellée contre le mur de sa propriété et, ainsi exposée, elle produit un réel effet.

Le défunt, dont l’image en pied est gravée au trait sur toute la longueur de la dalle funéraire, est représenté avec l’attitude et le geste d’une personne vivante. Debout, les mains jointes et relevées, coiffé de la calotte et chaussé de mules, il est revêtu de la chape ouverte laissant entrevoir l’aube.

Deux anges thuriféraires aux ailes éployées, sortant de nuages et gravés aussi au trait dans les angles supérieurs, de chaque côté de la tête du personnage, portent chacun de la main droite un encensoir et de la gauche la navette.

L’épitaphe, dont nous donnons ci-après le texte, est gravée en capitales gothiques sur la bordure de la dalle dont elle contourne les quatre côtés :

[CY : GIST] FEV. FRÈRE NICAISE : DE HAVTPAS QVI TRESPASSA : EN : LAN : M : CCC : ET : X [I] V : LE : LUNDI : APPRES : LE HVITIEVES : DE : LA : TIFAINNE : PRIES : [POV]R : LAME DE : LUI : ET : POVR : TOVTES : LES : AMES : TRS [PASSÉES]

Il serait intéressant de reproduire cette pierre tombale au procès-verbal de la séance.

La tombe, qu’on appelle aussi « plate tombe », demeure assez classique pour la période. L’inscription se trouve autour du défunt, on la lit donc dans les quatre sens. Pour bénéficier d’une telle sépulture, le frère Nicaise devait être issu d’une famille de notables. Néanmoins, les personnes les plus aisées de l’époque, comme les grands seigneurs et leurs épouses, avaient droit à des gisants, à l’instar de Jeanne, la fille de Philippe de Commynes et de son épouse Hélène de Chambes-Montsoreau, mentionnés plus haut.

Hautpas vient d’Italie. Le nom est une traduction littérale de « Altopascio », commune de Toscane. L’ordre de Saint-Jacques d’Altopascio a été fondé par Mathilde de Toscane entre 1070 et 1080 ; il fut l’un des premiers ordres militaires. À Paris, l’ordre bénéficie d’un terrain sur lequel se trouvait une modeste commanderie. Dès 1180, des frères hospitaliers venus d’Altopascio font ériger et tiennent l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Elle existe toujours, dans le 5e arrondissement. Son nom est resté, mais l’architecture a connu de nombreux aléas ; l’actuelle datant du XVIe siècle. Pourquoi le frère Nicaise a-t-il été enterré à l’église des Augustins plutôt qu’auprès des siens ? Il est difficile de répondre à cette question. Fait intéressant : à l’époque de sa mort, l’église n’avait pas encore été bénie par l’évêque de Paris. Il faudra attendre 1360.

Attardons-nous maintenant sur les mots accompagnant l’image de Nicaise. Nous bénéficions de la transcription proposée par Charles Magne en 1911 : « EN : LAN : M : CCC : ET : X [I] V : LE : LUNDI : APPRES : LE HVITIEVES : DE : LA : TIFAINNE ». Toutefois, un doute subsiste. Le chiffre déterminant la datation de sa mort n’est pas facilement lisible. Magne y voit un I, qu’il présente entre crochets dans sa transcription. Si l’on part du principe qu’il est mort en MCCCXIV, ou 1314, il faut aussi prendre en compte les informations qui suivent la date. Tifainne ou tifaigne, pour Épiphanie, sont des formes couramment employées en français à la fin du XIIIe siècle. D’autres transcriptions de sépultures datant de la même époque se trouvent ici et là. Le site Millesimo de l’Institut de recherche d’histoire des textes propose une aide pour se repérer dans le calendrier ecclésiastique, afin notamment de dater les dimanches après l’épiphanie. Si Frère Nicaise est mort le lundi après l’octave (ou « huitième ») de l’Épiphanie, alors sa date de mort correspond au 14 janvier 1314.

Toutefois, si l’on part du principe que l’on se trouve à Paris, le ou les commanditaires de la pierre tombale utilisaient probablement le style de Pâques, en vogue dans le domaine royal entre le milieu du XIIe et le milieu du XVIe siècles. Selon ce principe, la date de mort est décalée d’une année, soit le 14 janvier 1315 ! Autre supposition, puisque nous sommes embêtés par le jour : l’épiphanie tombant un lundi 7, le lundi 14 marque l’octave. Finalement, Frère Nicaise est soit mort ce lundi-là, soit le suivant, donc le 20 janvier 1314. Toutes ces théories ne tiennent que si l’on considère que la transcription de Magne est correcte. Or, difficile de lire un « V » comme dernier chiffre… On y voit plutôt un I, le chiffre effacé serait donc un XVI ou XVII, selon la taille de l’espace qui manque. En tout cas, pas du tout un XIV. Quand j’écris “on”, c’est moi et mon ami Fabien, qui croyons distinguer la forme XVII. Si l’on part du principe que l’année 1317 est inscrite, cela signifie que la datation de la mort, dans le style de Pâques, correspond à 1318, le lundi 16 janvier. Si un X venait à manquer, cela donnerait XXII, soit le lundi 10 janvier 1323. Dernière option : peut-être y aurait-il eu « : » entre le X et les II, sans autre lettre, ce qui donnerait le 14 janvier 1313. Ce long paragraphe montre qu’il faut être prudent avec les dates transcrites, à commencer par celle établie lors de la découverte de la pierre tombale.

Qu’est-elle devenue, d’ailleurs ? Elle est toujours in situ ! On peut la voir dans le vestibule du 55 quai des Grands-Augustins. Il m’aura fallu quelques minutes pour entrer dans la cour de l’immeuble, puis franchir une autre porte pour atteindre les escaliers. Au pied du vestibule, la pierre tombale est à la verticale et nous scrute :

Lorsque j’avais trouvé cette découverte archéologique sur le Référentiel et Cartographie de l’Archéologie Parisienne, mes premières recherches m’avaient conduit sur le blog Paris Bise Art, qui faisait mention de la pierre tombale, photos à l’appui (merci à Jean-Paul pour sa réponse rapide !). Comme signalé dans le procès-verbal rédigé par Charles Magne, c’est le propriétaire de l’immeuble, Henry Gauthier-Villars, dit Willy (1859-1931), qui a souhaité exposer ainsi la pierre tombale. Fait intéressant, Willy était marié à Colette, de 14 ans sa cadette. Le couple s’installe au 55 quai des Grands-Augustins dans les années 1890, dans la garçonnière de Willy située au-dessus des éditions Gauthier-Villars. Plus tard, Colette décrira le lieu comme un « appartement impudique, agencé pour la commodité et la négligence d’un célibataire dissolu. » Ambiance.

Quelques mois plus tard, d’autres découvertes archéologiques ont été réalisées sur le même lieu. Même si cette pierre tombale est un témoignage gardé in situ de la mémoire du lieu, on trouve d’autres éléments au gré des travaux entrepris au niveau du quai des Grands-Augustins. En mai 1912, on excave çà et là des éléments du marché de la Vallée, mais aussi la fondation d’une pile d’angle du cloître de l’ancien couvent, photographié ici à gauche.

Le procès-verbal dressé pour l’occasion est plus succinct que celui de l’année précédente, qui présentait la pierre tombale. On y trouve les éléments suivants : « À 3,50 m de profondeur, deux assises en pierre de taille superposées furent rencontrées. Leur position, repérée sur notre plan général, nous indique qu’elles supportaient un des anciens piliers de l’église des Grands-Augustins, près de la chapelle de Saint-Nicolas » (Gallica). D’autres découvertes secondaires arriveront, mais l’essentiel est là. En remontant plusieurs siècles en arrière, on se rend compte qu’un simple couvent situé dans un endroit reculé du Paris médiéval est l’objet d’une multitude de transformations. Lieu sacré, lieu de pouvoir, lieu de commerce, lieu d’habitation : la mémoire du sol montre aux Parisiens que leur ville regorge de souvenirs ! Des travaux, il y en aura encore. Le dessin de l’architecte suédois Ferdinand Boberg, qui figure à gauche, montre qu’en 1926, le numéro 55 du quai des Grands-Augustins est toujours en perpétuelle refonte. Au moins, à l’intérieur des bâtiments qu’on devine, la pierre tombale du frère Nicaise trônait déjà fièrement. Ce n’était pas son objectif, mais elle gouverne le lieu comme un souvenir des premières présences augustines dans Paris. Comme quoi, avec ce vestige médiéval, il y avait matière à écrire ! En guise d’ouverture, je propose d’aller de voyager une décennie après cette découverte afin de changer de perspective. Quel spectacle nous offrait le sommet du 55 quai des Grands-Augustins ? Réponse :

Une vue imprenable sur le Pont-Neuf et la Samaritaine. Le peintre Albert Marquet a réalisé de nombreuses vues depuis cet immeuble, dans lequel il vécut avec ses parents quand il avait 30 ans. La rédaction de cet article me rappelle que Paris est une ville historiquement médiévale. Les 6e et 5e arrondissements ont échappé, plus qu’ailleurs, aux grands travaux menés par Haussmann. Pourtant, si je reprends mon propos sur Théodore Vacquer, l’archéologie parisienne est tributaire des travaux de l’ère Haussmann. La photographie contribue à documenter les découvertes et le chamboulement du sol motive la rigueur méthodique des fouilles. Je ne peux que renvoyer à une lecture récente et bien utile : l’article « Paris à cœur ouvert. Les travaux haussmanniens, temps fort de l’archéologie parisienne (1853‑1870) » de Clémence Kudela, dans la Revue d’histoire du XIXe siècle, 2023/1 (n° 66), pages 131 à 152.

Merci à Tim pour la relecture !

Alexandre Wauthier