Il y a parfois des artistes peu connus que l’on a la chance de découvrir. Peu d’informations sur internet, le nom est mentionné ça et là, mais ces bouts de mémoire ne rendent jamais assez compte d’un personnage qui pourrait être un simple talent que le temps n’a pas poli, ou un génie totalement oublié. Je crois, en toute subjectivité, que Noël Nouët (ノエルヌエット « Noerunuetto ») fait partie de la seconde catégorie. Cet article est donc une première tentative de synthétiser les sources le mentionnant et d’exploiter les outils à ma disposition pour lui rendre sa superbe, après avoir passé plusieurs mois à m’intéresser à son œuvre. J’évoque une première tentative car il y en aura une seconde : cette figure de la littérature et de l’art pictural aura droit, sur ce blog, à deux articles distincts, tant le spectre de sa maîtrise s’est étendue durant sa vie, faisant fi des disciplines. Je l’ai d’abord découvert par ses estampes – j’y reviendrai ailleurs – , mais je dois d’abord commencer par la première partie de sa vie, qu’il a consacrée à la poésie.

État de l’art

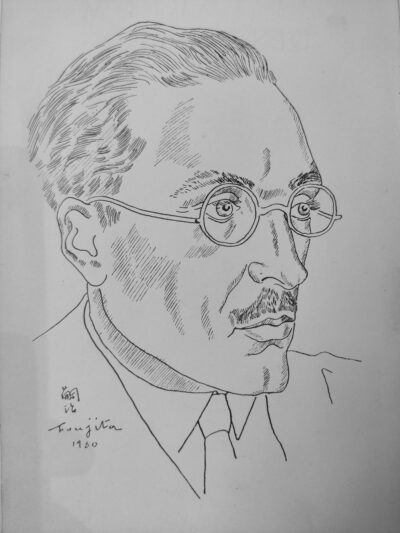

D’abord, Noël Nouët n’est pas un illustre inconnu : il existe une page Wikipédia en français et en japonais, la seconde occurrence étant paradoxalement plus riche. À croire que la société japonaise a déjà une plus grande connaissance de l’œuvre de Nouët. Sans citer la source, la page Wikipédia japonaise semble avoir utilisé la biographie proposée par le Gas Museum de Tokyo, qui avait réalisé une exposition rétrospective de Nouët en 2019, à l’occasion du 50ème anniversaire de sa mort (PDF). Les informations françaises sont en fait traduites et issues de ce que l’on trouve sur la troisième de couverture de The Shogun’s city. A History of Tokyo, traduction de l’Histoire de Tokyo (Paris, 1961) réalisée par J. et M. Mills en 1990. Il s’agit d’une publication posthume, traduction du dernier livre de l’auteur, décédé en 1969. Par ailleurs, deux sources francophones proposent une biographie de Nouët : d’abord, le travail pionnier de Christian Polak, chercheur et collectionneur français spécialiste des relations franco-japonaises au XIXème. En effet, il fait paraître en 2005 l’ouvrage Sabre et Pinceau: Par d’autres Français au Japon. 1872-1960 (Chambre de Commerce et d’Industrie Française du Japon, Hachette Fujingaho). Il s’agit d’une suite de portraits de Français œuvrant au Japon par les armes ou par les arts. Noël Nouët a droit à un chapitre entier dans ce livre, richement documenté et avec des images rares à trouver. Rares à trouver… tout comme le livre lui-même ! À ce titre, je remercie la Maison de la culture du Japon à Paris, auprès de laquelle j’ai pu consulter l’ouvrage, ainsi que le second dont je faisais mention. Plus proche de nous, en 2021, paraît le livre Shin Hanga: Les estampes japonaises du XXe siècle de Brigitte Koyama-Richard. Inscrit dans ce mouvement, Nouët apparaît sur deux pages biographiques ainsi que plusieurs autres sur lesquelles on peut observer d’un œil attentif les estampes produites par l’artiste, reproduction permises par Christian Polak. Voici donc les deux sources parues dans le monde des livres francophones. Il y a quelques mois, Chris Belouad a publié deux articles scientifiques intitulés Noël Nouët, un artiste français dans le Japon des années 1930, le 25 mars 2023, suivi de Noël Nouët peintre de Tokyo : dans les pas de Hiroshige, aux côtés de Jacoulet, le 11 avril 2023. Professeur agrégé de lettres à l’Université Kwansei Gakuin (関西学院大学), Chris Belouad évoque la partie picturale de l’œuvre de Nouët. J’aurai donc l’occasion de citer abondamment ses travaux lors d’un prochain article. Grâce à ces premières pistes, l’historien qui vit en moi trouve rapidement quelques dates : Noël, de son vrai nom Frédéric-Ange Nouët, est originaire du Morbihan. Certaines biographies lui donnent le prénom d’Angès – une traduction du japonais ? – , mais je n’ai pas rencontré cette forme. Nous l’appellerons néanmoins Noël tout au long de cet article. Il est né le 30 mars 1885 à Locminé. Ses parents y résident, sur la route de Pontivy, et son père, Ange Nouët, est docteur en médecine (Archives départementales du Morbihan).

Qui est Noël Nouët ?

Pour connaître l’enfance et la jeunesse de l’intéressé, nous avons la chance d’avoir, à la Bibliothèque nationale de France, un fonds Noël Nouët – Archives et manuscrits, NAF 28883 (14) –, donné par son fils Philippe en 2015. Des documents personnels retracent la première partie de sa vie, jusqu’ici assez peu documentée sur internet. On apprend par exemple l’existence d’une généalogie simplifiée de la famille. Dans cet arbre sommaire, Noël Nouët a choisi de mettre en exergue le fait que son grand père, Frédéric (1813-1885), avait une sœur, Marie Louise Michelle Nouët (1812-1858), qui se maria avec Fulgence Frédéric Bienvenüe. Le couple eut plusieurs fils dont Fulgence Bienvenüe, constructeur du métro parisien. Ces liens lointains ont probablement dû symboliser une fierté au sein de la famille bretonne. Pourtant, la pieuse famille de Noël quittera la Bretagne durant son enfance, son père médecin étant venu exercer à Puiseaux, dans le Loiret. Noël Nouët passe donc son enfance et son adolescence dans cette commune avec son frère Louis et sa mère Marie. Dans la même source du fonds conservé à la BnF, on trouve un Livret scolaire à l’École Saint Grégoire de Pithiviers (Loiret), qu’il fréquente de 1899 à 1902. Nouët reçoit le premier prix en version latine, en thème latin, en version grecque et en Français en classe de troisième. Selon Christian Polak, c’est dès l’âge de douze ans que Frédéric rêve de devenir poète. Lorsqu’il fréquente le lycée Saint Grégoire, il a déjà pris pour habitude d’écrire des vers et se nourrit de revues poétiques, parmi lesquelles figure le Mercure de France. Il obtient ensuite un baccalauréat ès lettres en 1903 et effectue des études libres à Paris, puis un service militaire (classe 1905) au sein de la 20ème section de Secrétaire d’État-Major et de Recrutement entre 1906 et 1908, située à l’École Militaire du 7ème arrondissement de Paris. Cette affectation dans les services auxiliaires est dû à sa myopie. C’est à ce moment, en septembre 1907, qu’il rencontre Séverin Canal (1885-1977), tout juste diplômé de l’École des chartes et auteur d’une notice biographique autographe sur Noël Nouët, signée et datée en 1970 (NAF 26104). J’entends évidemment citer abondamment, au risque de le paraphraser, ce précieux texte en raison de son caractère inédit. Il s’agit sans doute de la source la plus intime pour connaître et comprendre la vie de Nouët. Canal rencontre alors Nouët et le décrit en ces termes « C’est là que j’avais remarqué, dès mon arrivée, ce garçon pâle et réservé, d’allure modeste, souriant parfois, mais ne plaisantant jamais, dont le niveau intellectuel tranchait visiblement sur celui, plutôt bas, de nos camarades de chambrée ». À cette occasion, Nouët lui prête des cahiers contenant probablement ses premiers poèmes, courts, parlant déjà de sentiments et de nature. Canal remarque, à la lecture de ces écrits précoces que « par endroits déjà, apparaissait une note d’inquiétude métaphysique ».

Une entrée remarquée dans le monde littéraire

À Paris, le jeune Noël Nouët est certes timide et réservé, mais il fréquente différentes sphères artistiques, à commencer par René Quivillic, sculpteur et ami de Basse-Bretagne qui vivait et avait son atelier à La Ruche. Il dédiera le poème Crépuscule d’été « au statuaire Quivilic ». Séverin Canal et un groupe constitué d’anciens camarades de chambrée, dont Nouët, se réunit encore quelques années, avant que Canal et Nouët ne viennent à échanger exclusivement que de manière épistolaire, à la fin des années 1900. L’entrée timide de Nouët se fait par quelques apparitions dans la revue L’Ermitage, dans lequel il apparaît avec son vrai prénom, Frédéric, dans le numéro du 15 juillet 1906 (Gallica). Malheureusment, la revue cessera de paraître l’année suivante. Ne pouvant vivre de sa plume sans être d’abord reconnu, Noël Nouët procède par étapes : à la fin de l’année 1908, Nouët entre dans les services de la maison d’édition La Renaissance du Livre, dès sa fondation par Jean Guillequin, située au 7 place Saint-Michel, à Paris. En parallèle, il s’insère dans les milieux littéraires parisiens, en particulier les littérateurs gravitant autour de la Revue du Temps présent, fondée par Pierre Chaine à la fin de l’année 1907. Il rencontre alors Alexandre Arnoux, André Lafon et un certain François Mauriac, né comme lui en 1885, encore peu connu. En effet, avant qu’il ne soit lauréat du Grand prix du roman de l’Académie française en 1926 ou ne reçoive le prix Nobel de littérature en 1952, François Mauriac fit ses premières armes avec des poèmes, notamment avec Les mains jointes, un premier recueil d’inspiration chrétienne paru à la fin de l’année 1909 chez Henri Falque. Pour autant, Mauriac n’a pas gardé de fierté vis-à-vis de ses écrits poétiques de jeunesse, l’intéressé fustigeant : « ces vers sans vertèbres, ces vers flasques » (voir l’article très fourni de Wikipoèmes). Nouët gravite ainsi autour des sphères de la littérature catholique (voir l’article de Hervé Serry sur la Correspondance Francis Jammes – Robert Vallery-Radot, voir aussi La Poésie du XXe siècle. 1, Tradition et évolution de Robert Sabatier). D’autres noms sont cités dans l’article Le sentiment religieux dans la poésie français contemporaine paru le 1er juillet 1911 dans la Revue des Deux Mondes, sous la plume de Jean Dornis.

Au début de l’année 1910 paraît également chez l’éditeur Henri Falque, le premier recueil de poésie du jeune Noël Nouët, alors âgé de 25 ans. Intitulé Les Étoiles entre les feuilles, le recueil s’ouvre sur un mot de l’auteur, daté du 30 mars 1910, dans lequel il indique le dédier « à ma Mère, à tous les miens, à tous mes amis, à tous ceux auxquels je dois une part de ce que je suis. Sous ses divers poèmes, peut-être est-il possible de trouver une unité : celle qui résulte du calme développement d’une âme de jeune homme où l’on voit apparaître, tour à tour, les émotions familiales, littéraires, philosophiques, à travers les multiples impressions de la nature, un peu comme, par un beau soir d’été, les astres qui se lèvent entre les arbres du jardin. » Nouët réalise l’exploit d’excellemment résumer le contenu de cette poésie de jeunesse, contemplatif, innocente et légèrement teintée de pessimisme, déjà. Dans le recueil, d’autres poèmes sont directement inspiré par la foi chrétienne de Nouët, comme l’Hymne Pascal, mis en ligne sur un site spécialisé en la matière. Pour avoir un aperçu du recueil, consulter la page Noël Nouët, Les Étoiles entre les feuilles (extraits). Dans une lettre datée du 10 mars 1910, François Mauriac écrit à Nouët à son adresse du 9 rue Toullier, à Paris, pour lui signifier que ses premiers vers lui « ont causé beaucoup de joie et d’émotions » ; « j’essaierai de le dire aux lecteurs de la Revue du Temps Présent, trouvez ici avec mes remerciements l’assurance de mes sentiments choisis » (NAF 28883 5). Ainsi, quelques mois après, sans doute aussi grâce aux liens tissés avec l’équipe de la Revue du Temps présent, l’édition du 2 juin 1910 lui permet d’effectuer la promotion de son recueil. François Mauriac fait une revue des derniers recueils parus, et écrit sur Les Étoiles entre les feuilles, qui détient « ce charme de la première jeunesse qui séduit », en ces termes :

Voici un poète, inquiet de ne pas forcer sa voix, qui nous dit très simplement son adolescence isolée et résignée, une tristesse sans amertume. Il nous fait voir le village où il habite, et les objets qui ont attiré ses regards étonnés d’enfant. Toutes les heures n’y sont pas lourdes à porter: sa sœur, au crépuscule, lui fait un peu de musique- et des amis viennent quelquefois. Ils vont ensemble dans les champs, et rentrent le soir, silencieux, presque tristes, après avoir tant ri. Il faut, pour dire cela, un vers simple, dépouillé, mais soumis humblement aux vieilles règles. Comme ce poème nous émeut, chargé de bonté sereine et de mélancolie résignée ! […] Mais dans ce petit village où sa vie est limitée, l’enfant a beaucoup lu. Il songe aux paysages d’émotion et de rêve où d’autres plus heureux vont s’exalter, et quand la lune baigne les toits penchés de sa province, il imagine la même lumière sur le grand canal de Venise et sur le calme des mers de Grèce. Et le poème finit dans une plainte contenue, d’un romantisme un peu suranné, mais à quoi l’on ne résiste pas. c’est l’effroi, si souvent exprimé, de l’âme qui s’aperçoit que vivre, c’est être seul, et ne trouve d’autre refuge que sa douleur.

Revue du temps présent Source : 4e année, t.1, n°6, p.462-466 (MEL_0647, Mauriac en ligne)

À la toute fin des années 1900, un poète va aider à faire connaître le poète en herbe du nom de Nouët. En effet, il s’agit du malheureusement trop oublié – sauf par Georges Perec – Charles de Pomairols (1843-1916). Poète originaire de l’Aveyron et spécialiste de Lamartine, à qui il consacra une étude entière, Pomairols était aussi ami de l’autre poète Heredia. Il avait pour habitude d’organiser de nombreuses rencontres littéraires, a fortiori poétique, avec sa femme. En 1896, il reçut le prix Archon-Despérouses de l’Académie française. Ses activités littéraires et mondaines l’amenèrent à créer, de concert avec Claire Virenque – poétesse autrice des superbes Souvenez-vous –, le prix de littérature spiritualiste en 1909. La fondation de ce prix, selon Pomairols, « n’est pas un simple événement professionnel, une variété parmi les multiples récompenses littéraires : elle est un signe » (Hervé Serry). Et devinez qui sera, l’année suivante, le tout premier lauréat ? Qui ! Noël Nouët pour Les Étoiles entre les feuilles. À 25 ans, donc, il a réussi ce qu’il voulait entreprendre : entrer dans le monde des lettres et se faire connaître par ses pairs. Le titre ne sera, semble-t-il, officiellement octroyé qu’au printemps 1911 (Lahovary). Maurice Barrès, écrivain rapidement devenu homme politique, nationaliste et antisémite, indique, dans une lettre du 14 mai 1910, qu’il a lu avec un vif intérêt Les Étoiles entre les feuilles (NAF 28883 5). Moins d’un mois après, le 10 juin, Abel Bonnard lui témoigne du plaisir qu’il a eu à lire ses vers et remercie Nouët de lui avoir dédié un poème [Les Moucherons d’Octobre, note de moi], il décrit les poèmes du recueil ainsi : « Ils sont plein de jeunesse, ils sont plein d’images et de sentiments, on voit vraiment en eux ce [par quoi] vous passez, les saisons, le logis, le jardin et toutes ces petites choses qui reflètent le monde immense, et qu’en vrai poète, vous avez aimés pour cela. Croyez, cher monsieur, à mes meilleurs sentiments ». En effet, Bonnard est entré dans le monde de la littérature par la poésie, en particulier Les Familiers et Les Royautés, avant de s’orienter vers la politique, à l’instar de Barrès, dans la veine la plus nationaliste, jusqu’à même prendre le parti de la Collaboration et devenir ministre de l’éducation sous Vichy. Une dernière lettre, émanant d’un autre littérateur, non des moindres, est signée Romain Rolland, auteur prolifique qui recevra le prix Nobel de littérature en 1915. Le 28 juin 1910, il écrit : « Romain Rolland remercie M. Noël Nouët de ses paisibles Étoiles entre les feuilles. Une âme calme, qui sait refléter avec douceur la tranquille beauté des choses journalières, – cela devient rare aujourd’hui, et cela est bon. On regrette un peu de voir le miroir des eaux se rider, vers la fin, et l’on espère que le vent inquiet qui passe ne troublera pas longtemps sa clarté ». Contrairement aux deux premiers correspondants, Rolland était farouchement pacifiste et ainsi positionné beaucoup plus à gauche sur l’échiquier politique. Les lettres proviennent donc de correspondants radicalement différents sur le plan politique, le dénominateur commun des échanges étant donc l’attrait pour la littérature. Selon Séverin Canal, Noël Nouët orientait son opinion politique par le prisme du catholicisme social, notamment par le biais du mouvement du Sillon (1898-1910), initié par Marc Sangnier.

Effervescences poétiques

Dans la foulée, Nouët fait déjà paraître, en 1911, son deuxième recueil intitulé Le Cœur avide d’infini, paru aux éditions de la Bibliothèque du Temps Présent. Le titre du recueil a probablement été inspiré par Pomairols, à qui il dédie, rien qu’à lui, cette fois, sa deuxième œuvre. En effet, le poète aveyronnais a souvent eu recours, dans ses poèmes, à l’image d’une avidité du cœur : « Avec l’inconnu qu’il admire Le cœur trop avide, le cœur Veut s’unir de près et soupire, Tant qu’il n’est pas le possesseur » (Les lieux aimés), « Tes recoins préférés trompent mon cœur avide » (Où donc ?), « Mon cœur avide explore » (Le silence). Nouët propose lui-même, à la page 66, l’alexandrin : « Dont mon cœur restera farouchement avide ». Dans le prolongement des Étoiles entre les feuilles, Nouët continue d’entreprendre son voyage poétique au gré des saisons, des rencontres et des sentiments qui en sont inspirés, toujours avec la même rigueur dans la forme textuelle, rythmée et rimée. Le témoignage de Léon Lahovary, daté de 1912, nous donne quelques clés de compréhension :

« M. Noël Nouët est poète dans l’âme. Un jour que je me promenais avec lui, à la campagne, sur la route, et que, lentement, la nuit tombait, il s’écria tout à coup : « Voyons si les premières étoiles luisent déjà au ciel !… » Tout l’homme est dans ces mots, tout le poète aussi. Il suit très attentivement la grande leçon que donnent les choses, il veut connaître et approfondir les lois qui régissent l’univers. Rien de livresque ni d’artificiel dans sa manière si spontanée.

Dans Le Cœur avide d’infini, les horizons se sont élargis, et l’inspiration du poète a pris un large et libre essor…

Son cœur s’est éveillé doucement, ingénument, et les ineffables secrets que la profonde campagne garde pour ses initiés, les beautés de la terre, celles du ciel, la féerie des heures, l’enchantement des saisons, tout cela ne lui suffit plus, et il nous en fait, très joliment, l’aveu :

J’ai plus besoin d’une âme encor que de musique !…

[…] »

Source : Léon Lahovary, 26 février (10 mars) 1912, dans Les lauriers et les glaives, 1914 (qui sera récompensé par le prix Bordin en 1917), mis en ligne par la BIBLiothèque d’Inspiration Spiritualiste Et Mystique (Biblisem)

Le 2 avril 1912 : le même Romain Rolland lui écrit à nouveau : « Monsieur, Je suis bien en retard pour vous remercier de l’envoi de votre livre ; et pourtant vous êtes un des poètes d’aujourd’hui, dont le cœur m’est le plus cher. Votre art est limpide et rafraichissant, comme l’eau dont vous dîtes l’éloge. Excusez-moi de m’être laissé égoïstement absorber par mon travail, au point de ne pas avoir trouvé le temps de vous dire plus tôt ma bien vive sympathie […] Connaissez-vous Gabriel Monod ? Il est très malade, à présent. Je l’ai vu, quelques instants. Tout de suite, il m’a parlé de vos poèmes, avec affection ». En effet, 8 jours plus tard, Gabriel Monod s’éteint. Ce témoignage discret de Rolland permet de rappeler que Monod, outre sa qualité de co-fondateur de la Revue historique d’une part, de Ligue des droits de l’homme d’autre part, était féru de littérature et de poésie. Dans la correspondance de Nouët, on trouve aussi cette lettre de la poétesse Anna de Noailles, reçue à l’adresse parentale, à Puiseaux (Loiret) : « Monsieur, je n’ai pu, au cours d’un perpétuel voyage, répondre à l’envoi de votre livre, et de votre lettre qui m’a beaucoup touchée. Laissez-moi vous dire avec quel doux et poétique enchantement j’ai lu vos poèmes, dont c’est le suave miracle, de suspendre le cœur et de l’émouvoir à la manière même de ces souffles de la nature, de ces chants des cloches, de ces candeurs du soir sur les prairies […] ». Après Pomairols, Noailles, quelle reconnaissance ! Nouët n’est plus seul, comme il l’écrivait à la fin du poème La grappe : « Aux passages mystérieux / Des vents de l’aube entre les feuilles, / Aux secrets des champs et des cieux / Que les plantes graves recueillent. / Je ne suis plus seul dans ma nuit, / Nous nous fixons au fond de l’ombre, / Ce témoin de l’automne enfui/ Et moi, plein de regrets sans nombre ! ». Pour vous faire une idée, voici la page proposant des extraits du Cœur avide d’infini.

En 1913, toujours aux éditions de la Bibliothèque du Temps Présent, paraît son troisième recueil La cloche des champs, dont la démarche littéraire est désormais assez différente. En effet, Nouët parle de sa famille et de ses amis avec une plus grande acuité, le caractère précieux d’un moment banal est étudié par le prisme poétique afin de transmettre toutes les sensations et émotions qui peuvent l’accompagner. Nouët livre au lecteur cette note en guise de préambule :

Aux yeux des personnes qui ont la bonté de suivre l’auteur de ces pages avec quelque intérêt, les pièces de ce nouveau recueil, dans l’ensemble, paraîtront peut-être menues ou d’une note trop modestement descriptive. Tout en m’excusant de causer une déception à leur attente pleine de bienveillance, je tiens à dire que, réservant des sujets plus élevés pour un recueil ultérieur, j’ai conçu celui-ci comme l’œuvre d’un moment de détente. Je me suis plu à associer des images déjà presque anciennes à des tableaux esquissés récemment, et à faire sonner toutes ces Cloches des champs que sont nos émotions de première jeunesse en face des spectacles de la nature, heureux si leurs tintements réveillent à leur tour chez quelques autres des carillons de souvenirs.

Ajouterai-je que je voudrais qu’il fût vrai que, comme dit l’auteur des Jardins [Jacques Delille],

Qui fait aimer les champs fait aimer la vertu,

ne serait-ce que pour me donner, ainsi que lui, la consolante illusion d’avoir une utilité?

30 mars 1913.

Ces derniers mots traduisent encore le caractère indécis de Nouët ; modeste aux yeux du monde, au point d’avoir commis l’erreur d’écrire. Le changement de style adopté par le poète s’opère comme un saut qui manque de confiance. Pourtant, dès le 7 août 1913, le même Abel Bonnard écrit à Nouët pour lui signifier que dans l’élan pris par le recueil précédent, « J’y ai retrouvé la même fraicheur la même justesse, mais il me semble, quelque chose encore de plus large et de plus limpide de sorte qu’en finissant votre livre, j’avais l’impression d’avoir flotté sur un beau lac où plongeaient tous les reflets des champs des beaux vers que vous trouvez aisément […] où une âme grave et douce est comme couronnée de sensations fleuries ». Le 28 juin 1913, Francis Carco annonce qu’il évoquera le recueil, qu’il a beaucoup aimé, dans l’étude Le dernier état de la poésie, qui paraîtra à la rentrée (sans doute cet ouvrage de 1919). Une décennie plus tard, en 1924, Maurice Allem relit les trois premiers recueils de Nouët et en profite pour s’attarder sur le contenu du troisième, le poète n’ayant rien fait paraître depuis. Nouët avait déjà, dans Les Étoiles entre les feuilles, dédié le poème Les Enfants à « M. et Mme Maurice Allem ». Je ne me contenterai ici que de citer quelques extraits de cette critique élogieuse et impatiente : « Son art est fait de spontanéité, de simplicité et de sincérité. Les émotions, les impressions qui sont l’aliment de sa poésie, il les a traduites dans le moment même qu’il les ressentait, et sous la forme la moins apprêtée. Dans ses vers, donc, nul artifice. Si l’on y peut relever, çà et là, quelque expression un peu faible ou quelque tournure un peu gauche, c’est qu’il a dû en coûter trop au poète de reprendre à loisir et laborieusement des poèmes d’un jaillissement si naturel, qu’il ne pouvait, sans doute, se résigner à les considérer comme un « ouvrage » et à les remettre, comme dit l’autre, « vingt fois sur le métier » » ; « Si le pittoresque ou la beauté des choses attire Noël Nouët, il ne se contente pas de rendre leurs lignes et leurs couleurs. Il n’est point un simple descriptif. Il ne fait pas de l’art pour l’art : sa contemplation devient souvent une méditation » ; « Le poète revient souvent sur cette idée de la tâche à accomplir. Son œuvre est remplie d’aspirations à l’action. Il aime la vie. Parmi les saisons, c’est la plus laborieuse et la plus féconde, l’été, qu’il semble préférer aux autres, et parmi les heures du jour, celles du matin quand la nature se ranime et que la vie reprend parmi les êtres » (Maurice Allem dans La Muse française, 10 juillet 1924, Gallica, également mis en ligne par Biblisem).

Vivant tant bien que mal de sa plume, tantôt de poète, tantôt journaliste littéraire, il devint rédacteur en chef aux Heures littéraires illustrées, éditions installées dans le même immeuble que celles du Temps Présent. Toutefois, cette carrière littéraire naissance est entrecoupée par la Première Guerre mondiale. Ainsi, Nouët est mobilisé du 2 août 1914 au 1er avril 1919 comme secrétaire d’État-Major, toujours dans les services auxiliaires, comme en temps de paix, à cause de sa mauvaise vue. Posté à Fontainebleau (Seine-et-Marne), il voulut s’engager dans un service plus proche du front, mais son chef de service ne l’autorisa pas à effectuer une telle démarche. En 1917 et jusqu’à sa démobilisation deux ans, il resta à Salbris (Loir-et-Cher). Il retourne à la vie civile à Paris et entre immédiatement à la librairie Garnier, chargé d’animer la revue littéraire de cet éditeur, Auguste-Pierre Garnier, directeur de La Minerve française. Nouët en sera le secrétaire pendant deux ans (Comme précisé dans l’édition des Lettres de Georges Sorel à Édouard Berth. Quatrième partie : 1918-1922. D’ailleurs Georges Sorel connaissait Nouët, il le remercie, dans un courrier du 3 mars 1920, de lui avoir fait parvenir son dernier recueil en date). Ce nouveau départ s’illustre également par une union. Habitant alors dans le 14ème arrondissement de Paris, au 25 rue Humbert, Noël Nouët avait vu son mariage retardé par la guerre depuis 1913, mais il a enfin lieu ! Le 1er mars 1920 avec Marie-Madeleine Fuchs, issue d’une famille de six enfants, dans la cathédrale de Strasbourg, ville dont elle est originaire (Archives de Strasbourg, 2 E 253 – Mariages 1920, acte n° 425). En effet, La Minerve française ferma à l’automne 1920. Il se mit alors à collaborer pour une revue au nom relativement similaire : La Muse française, qui vit le jour en 1922. La nature de ses contributions est précieuse : on y trouve des poèmes de son cru, des critiques littéraires de ses comparses et modèles (Abel Bonnard, Charles Le Goffic), ou encore des partis-pris littéraires dans lesquels il donne sa conception de ce que devrait être la poésie. In fine, la richesse de ces écrits fait penser à un magicien qui, fort soucieux de pédagogie, expliquerait ses tours un à un. Il avait alors établi de nombreux contacts, avec Ernest Raynaud et Gandilhon Gens d’Armes, collaboration dans divers périodiques littéraires, dont notamment le Supplément littéraire du dimanche du Figaro. C’est également durant les années 1920 que Noël Nouët est reçu membre sociétaire de la Société des Gens de lettres de France (Archives nationales, SIV, fonds de la Société des gens de lettres, dossier nominatif, cotes 454AP/309).

Dans les colonnes de La Muse française, il publie ainsi quelques poèmes, notamment Ô chanteur, Ô mon frère en 1922 et le génial Voyageur au terme du voyage, justement dédié à Ernest Raynaud, en 1923 (également disponible sur Biblisem, dans un recueil qui paraîtra 7 ans plus tard). En septembre 1922, il évoque dans le Figaro l’histoire cocasse de la rencontre entre Victor Hugo et deux Japonais (Gallica). Toujours dans La Muse française, en 1923, on trouve aussi une réponse personnelle du poète à la simple question : « Comment définir la poésie ? ». Le premier paragraphe de l’intéressé synthétise bien toute l’étendue de sa vision :

Il est difficile de parler de la poésie sans retomber dans une formule ! Mettons que la poésie est à l’expression de la pensée ce que le chant est à la parole. C’est la manifestation d’une âme en état de vibration ! En littérature cette manifestation se fait à l’aide d’une forme dont le rythme est le principal élément. Le rythme satisfait un besoin profond de l’organisme humain, il a une force d’enchantement, d’ensorcellement qui, toute dépouillée de ses vieilles apparences magiques, reste bien grande. Le rythme se marque par le vers, par un retour de tons forts et de tons faibles. Les « modalités » du vers ne me semblent pas absolues. Mais en français les vers ont peu à peu atteint une qualité d’expression très élevée et on ne peut guère en changer les règles que dans des détails et avec prudence. Tout de même il faut bien suivre les évolutions de la langue parlée et écrite ! Mais veillons au rythme ! C’est le secret fondamental du poète ! […]

« Comment définir la poésie ? », dans La Muse française, 10 janvier 1923 (Gallica)

L’année suivante, dans la même revue, il contribue à une « Enquête sur la prosodie » : terme qui, par abus de langage, se réfère à l’ensemble des règles de construction des vers poétiques. Sa conception est la suivante :

1° Je suis partisan du vers régulier.

2° Je crois qu’il faut apporter quelques modifications aux règles prosodiques traditionnelles. Au moins on doit admettre qu’un pluriel rime avec un singulier. L’interdiction qui pèse sur les hiatus doit être abolie pour la plupart d’entre eux. La souplesse doit être introduite dans les césures, dans la mesure où le rythme est sauvegardé. Enfin, pour ce qui est de l’élision de l’e muet, j’aurais quelque peine à en justifier le maintien théoriquement. Toutefois, pratiquement, j’en

observe la règle par habitude.

En somme, les vers sont faits pour être entendus. C’est le principe qu’il ne faut pas perdre de vue. Les innovations proposées par M. Maurice Grammont, qui se fonde sur la phonétique, m’intéressent beaucoup. Je ne vais pas cependant jusqu’à les adopter.« Enquête sur la prosodie », dans La Muse française, 10 janvier 1924 (Gallica)

Bien installé dans les réseaux littéraires parisiens, Noël Nouët n’a toujours pas fait paraître son quatrième recueil de poésie. Déjà, le 30 octobre 1913, il écrivait à Séverin Canal : « Je m’éloigne certainement de la forme purement objective, descriptive, pittoresque. Je compte néanmoins garder assez de mon réalisme, de ma sensualité, en somme, pour donner un caractère un peu personnel, en tout cas une note de sincérité à l’expression des lieux communs auxquels me condamne la haute poésie ». Là encore, les derniers mots doivent être retenus : la franchise avec laquelle il écrit à Canal ne se trouvait pas dans cette note introductive : Nouët souhaite renouveler son style car ses images lui semblent déjà trop usées ; la haute poésie le condamnerait à tourner en rond. Celle qu’il avait jadis adulé, la voilà partie et c’est sans regret qu’il oriente son chemin poétique vers une autre direction. Canal savait, sans doute avant tout le monde, que le titre du nouveau receuil allait avoir pour titre Paulo majora. Maurice Allem, que nous citions plus tôt, s’impatientait et réclamait les Paulo majora en nommant le titre comme pour qu’il vienne à lui, en 1924 ; recueil annoncé dès la parution du troisième, mais qui ne vient pas. Il faudra attendre encore quelques années – et la fin de cet article – en raison d’un évènement qui va bouleverser la vie de Noël Nouët.

Un drame, puis le départ

C’est à ce moment que, selon Séverin Canal, Noël Nouët échangeait très fréquemment avec des Japonais installés à Paris, animé sans nul doute par l’envie d’aller voir le pays dont on lui parlait et qu’il connaissait à travers sa culture (nous en parlerons en détail dans l’article suivant). À l’époque, il aidait les jeunes Japonais fraîchement arrivés à Paris à apprendre la langue française et à connaître les habitudes de vie du pays et du Vieux Continent. La langue, aussi, fut étudiée à l’occasion d’un projet de traduction d’une pièce de théâtre nippone. Ses mondanités poétiques l’aident aussi à connaître des artistes japonais, comme, pour paraphraser Christian Polak : « : le peintre Hakutei Ishii (1882-1958), la poétesse Akiko Yosano (1838-1942) et son mari poète, Tekkan Yosano (1879-1935), ou encore le poète Yaso Saijô« . Néanmoins, sa vie personnelle fut bouleversée par un évènement tragique : alors que Nouët et sa femme ne parvenaient pas à avoir d’enfant depuis leur union, son épouse fut prise d’une grippe particulièrement violente à la toute fin de l’année 1924. En une semaine, son état de santé empire au point de générer une maladie broncho-pulmonaire qui lui sera fatale le 6 janvier 1925. Le décès est constaté le 10 janvier 1925 à 1h au domicile conjugal du 25 rue Alexandre de Humboldt (Archives de Paris, 1925, Décès enregistrés dans le 14ème arrondissement, 14D 346, acte n°194, p. 20). Madame Nouët n’était âgée que de 33 ans. La douleur parut insurmontable pour le trop jeune veuf. Le 21 janvier 1925, il écrit à Séverin Canal, au retour des obsèques de sa femme en la cathédrale de Strasbourg : « […] Depuis lors, je me sens torturé, avec la crainte de n’avoir pas fait tout le possible, de n’avoir pas su voir clair. J’essaie de prier, puisque c’est notre seul recours, mais ma vie est désaxée. Je me sens sans énergie, sans décision […] ». Malgré ces circonstances bouleversantes, on trouve trace d’une activité littéraire maintenue durant cette année commencée de manière tragique. Dans La Muse Française, il propose la lecture de son poème La forêt parle, dans une édition datée du trop solennel 10 janvier. Le poème est dédié « A une chère mémoire », je pense pouvoir deviner laquelle sans trop spéculer, voici des extraits :

[…] Toute l’ardeur cachée en moi t’est révélée.

Je t’entoure d’amour. Le ciel est tendre et bleu,

Regarde! Il faut m’aimer. Je glisse en tes cheveux

Des rayons plus légers qu’un duvet dans la brise.

Respire sur mon sein l’odeur des fleurs promises.

C’est pour toi, sache-le, que je tends mes arceaux,

Que je suspens partout des chatons frais éclos,

Que je gonfle au soleil le velours de mes mousses.

Avec les milliers d’yeux de ses petites pousses

Ma clairière de loin t’admire entre les troncs.

Vétang grave sourit en écartant ses joncs.

Les bouleaux te saluent de leur souple panache.

A tes pieds y le chemin comme un chien à l’attache,

T’attend. […]On dirait que les lys qui vont naître se plaignent

Mystérieusement d’être captifs encor.

Jeune homme, apprends la loi de l’éternel essor.

Ouvre ton cœur au flot des forces jaillissantes

Et seul sur ton versant, pour me répondre, chante!La Muse Française, 10 janvier 1925 (Gallica)

La nature et l’incarnation de la nature, le risque de s’ouvrir à une saison nouvelle, l’action lente et la contemplation. Mais, au-delà de ses thèmes, ce poème renferme peut-être un sens sous-jaçent de tristesse insurmontable. Toujours en 1925 : son nom paraît dans 4 éditions de la Mode illustré, d’août à décembre 1925, dans lesquels il propose, à chaque fois, la lecture d’un poème (numéros 35, 36, 41 et 49). Dépourvu de l’être aimé et sans attache, il trouva l’énergie nécessaire pour remettre au premier plan son projet de voyage au Japon. Ainsi, dès l’été 1925, il planifie un départ de la France au mois d’octobre, en vue de travailler au lycée de Shizouka comme professeur de français auprès de jeunes japonais, après avoir eu vent de l’offre à l’ambassade du Japon, pour une durée de 3 ans. La ville se trouve au sud-ouest de Tokyo, séparée par le Mont Fuji.

Son départ fut finalement retardé à janvier 1926. Il écrivit alors à Séverin Canal « Je voudrais bien ne pas partir seul ». Il tenta alors de trouver une nouvelle épouse, la famille Fuchs refusa de marier une soeur de Madame Nouët, trop jeune et dont le destin la mènerait trop loin de l’Alsace. In fine, il se marie, avant le grand voyage, avec une amie de la famille Nouët, un an après le décès de sa première femme. Son deuxième mariage a lieu à Paris, dans le 7ème arrondissement, le 21 janvier 1926 avec Yvonne-Marie-Louise-Eugénie Fauché, née à Tarbes (Hautes-Pyrénées) le 26 juillet 1897, fille d’un lieutenant-colonel en retraite et officier de la Légion d’honneur, Philippe Jules Fauché, qui réside au 62, rue des Saints-Pères (Archives de Paris, 1926, Mariages enregistrés dans le 7ème arrondissement, 07 7M 229_A, acte n°52, p.18). Nouët vivait alors toujours dans le 14ème arrondissement, au 25 rue Jean Dolent. À cette dernière adresse, lors du dénombrement de population effectué la même année, on ne trouve pas le poète, mais seulement Marie Nouët née en 1850, mère du poète et Marie Nouët, sœur du poète, née en 1891 (Archives de Paris, 1926, dénombrement de population du 14ème arrondissement, quartier Montparnasse D2M8 268, p. 281). Un peu plus d’une semaine après, le 29 janvier, le couple embarque à Marseille pour arriver dans la ville japonaise. C’est le premier grand voyage de Nouët, passant par la Méditerranée, le canal de Suez et l’océan indien, il débarque à Yokohama le 13 mars 1926.

Facilement acclimaté à la culture nippone, sans doute grâce à son intérêt pour le pays depuis son enfance (ça aussi, nous en parlerons dans le futur article), Nouët effectue en 1926 ses 12 heures de professorat hebdomadaire, avec d’une part la frustration de ne pas assurer un enseignement aussi qualitatif qu’il le souhaiterait, mais d’autre part du temps libre pour vaquer à d’autres occupations. En ce sens, Séverin Canal identifie la fonction de Nouët plus comme celle d’un lecteur, que d’un professeur. Cet ami n’avait pas de nouvelles du poète qui s’était mué en professeur de langue durant sa première année au Japon. Il appris ensuite qu’Yvonne Nouët ne parvenait pas à s’adapter à la vie au Japon aussi bien que son mari et que, toujours selon Canal, son ami n’était pas aussi complémentaire avec sa seconde épouse qu’avec son défunt amour. Alors qu’il enseigne au Lycée supérieur Kotogakko de Shizuoka de 1926 à 1929, « il accepte de donner un cours une fois par semaine à Tokyo, à l’École militaire, prenant le train qui passait encore le col de Gotemba, et profite de ce séjour hebdomadaire pour découvrir à pied les lieux historiques de la capitale » (Christian Polak).

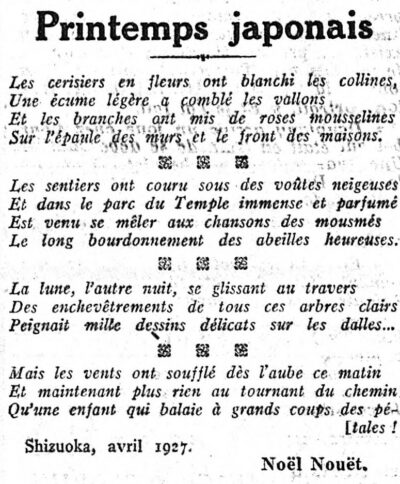

Sa vie littéraire française et francophone n’est pas pour autant rompue : on trouve toujours trace de sa poésie dans ses revues de prédilection. En janvier 1927, Noël Nouët glisse, dans les colonnes de La Muse française, un poème venu du Japon, un « Soir d’été dans le Hondo » (本土, le hondo, ou honshu, se rapporte à la plus grande île de l’archipel, par extension à l’idée d’un Vieux Japon) :

SOIR D’ÉTÉ DANS LE HONDO

Caresse des beaux soirs! Baume des heures lentes!

Délices de l’air frais qui coule entre les pins!

Tous les buissons de thé s avivent sur les pentes.

Le sommet de Fouji rougit dans le lointain.Des enfants, crâne ras, Pieds nus, en robe claire,

Jouent en se bousculant sur le chemin Pierreux,

Et déjà dans la Plaine aux milliers de rizières

Les petites maisons s’étoilent d’humbles feux.Caresse des beaux soirs! Baume des heures calmes!

Des odeurs de jardins semblent s’épanouir.

Un bosquet de bambous dresse ses fines palmes

Immobiles. Le jour achève de mourir.Les hommes sont pensifs, les femmes vont et viennent

Le vieux temple bouddhiste agite un tambourin.

Là-bas, c’est le clocher de l’église chrétienne.

Ceux dont la tâche est faite aiment les soirs sereins.Cependant ceux dont l’œuvre est trop petite rêvent

(Sans amertume, grâce à cette heureuse paix)

A ce qu’ils tenteront au sortir de la trève…

Caresse des beaux soirs! Baume des soirs parfaits!Soudain, charme imprévu dans ce cadre exotique,

Un piano commence un beau chant familier

Et la douceur des soirs qu’évoque sa musique

A celle de ce soir nouveau vient s’allier.Des passes bien lointains, bien aimés se composent

Avec l heure qui coule à présent sous mes yeux.

O pureté du ciel! O clémence des choses!

Enchantement des soirs d’été de tous les deux !(Shizouoka, 11 Juillet 1926).

Plus tard, en juillet 1927, un papier très intéressant « A propos du centenaire du romantisme sur le sentiment de la nature », qu’il dédie, à la manière de ses poèmes, « A Paul Valéry qui analyse ingénieusement tout ce qui touche à la Poésie » (La Muse française, 10 juillet 1927, Gallica). Dans un supplément littéraire du dimanche du Figaro paru le 18 juillet 1927, Nouët correspond avec la France afin d’évoquer la nature nippone et à celle de France qui lui manque, le journal conclut : « Ainsi le poète en exil trouve une consolation à ses détresses dans le sourire d’une rose, toute pareille à une

fleur de notre Île-de-France, que la brise printanière fit éclore là-bas, dans quelque jardin embaumé de Tokio ou de Shizuoka!… » (Gallica). Le 12 mai 1928, Le Figaro publie un sonnet de Nouët – forme qu’il adopte relativement peu dans ses recueils – , écrit un an plus tôt :

La revue La Muse française est une mine d’or pour l’histoire de la littérature. En 1928, dans l’édition du 10 mars, Nouët fait paraître un article intitulé « La poésie française au Japon », qui n’est malheureusement pas encore disponible sur Gallica.

Le retour en France

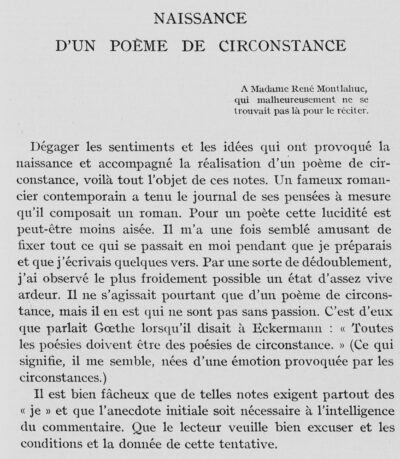

En mars 1929, son contrat de professeur de français prend fin. Monsieur et Madame Nouët rentrent donc en France, cette fois-ci par voie terrestre, en empruntant le transsibérien jusqu’à Moscou. Le couple s’installe alors à Paris, dans le XIVème arrondissement, dans un modeste appartement de la rue Jean Dolent. Nouët reprend ses activités littéraires, non sans retourner voir sa mère à Puiseaux pendant un mois. Dans La Muse française, le 10 juillet 1929, paraît sans doute l’un des billets les plus intéressants de Nouët, intitulé « Naissance d’un poème de circonstance ». Il narre la manière dont il construit un poème, avec le contexte, les évènements qui en ont motivé la rédaction ainsi que sa réception. Tout y est, on a l’impression d’être dans sa tête. Cet exercice peu aisé est si bien maîtrisé que j’invite les personnes qui lisent encore cet article, si elles disposent encore de suffisamment d’énergie, à lire ce papier :

En parallèle de ses activités littéraires reprises rapidement, Nouët continue de donner des cours particuliers à des Japonais installés à Paris. On trouve un article dans La Muse française signée par Nouët, intitulée Sur une enquête ancienne (Gallica), qui s’intéresse à la critique poétique d’un point de vue rétrospectif, véritable étude sur l’historicité, certes récente, de la poésie à travers la presse. Il collabore à La Revue hebdomadaire, qui avait déjà étudié ses premiers recueils en juin 1911. Toutefois, en 1929, il semblerait que le poète se soit mué en conteur de voyage et journaliste rapportant la vie au Japon. En effet, dans une édition du 12 janvier, il signe un billet de 14 pages intitulé L’intronisation de l’empereur du Japon (Gallica). Cette cérémonie officielle d’investiture (即位の礼) de l’empereur Hiro-Hito (裕仁) eut le lieu quelques mois plus tôt, le 10 novembre 1928. Très pédagogue, la manière d’écrire de Nouët tendrait même à se rapprocher d’un ethnologue, décrivant les mœurs et la manière dont l’évènement est célébré.

Mais alors, qu’en est-il du quatrième recueil, le Paulo majora annoncé dès 1913 ? Il ne vit pas le jour avec ce titre, mais il est bien là ! En effet, en 1930, Nouët publie, grâce à ses liens avec la maison d’édition de Garnier – La Muse française, son tant attendu quatrième recueil intitulé Le Parfum des troènes. 17 ans après La cloche des champs, le nouveau recueil est nourri de maturité, à la fois par le deuil qu’il a dû faire, mais aussi par l’influence du Japon dans l’usage de ses mots. Voici ce qu’en dit l’auteur dans sa traditionnelle note introductive :

Vingt ans séparent ce quatrième recueil de celui qui disait mes rêves de jeune homme. Je ne sais si l’on pourrait, entre eux, trouver des traits communs, sauf l’amour des arbres, des eaux, des nuages. Quelques poèmes, écrits au Japon, ne parlent guère que de cela et paraîtront peut-être dépourvus de couleur locale. Quant au titre choisi pour l’ensemble, si « naturiste » qu’il soit, il se justifie aussi pour un recueil de souvenirs, ainsi que l’exposent les premiers vers.

N. N., 1930.

Ainsi, d’une part, il y a ce fabuleux poème intitulé A celle qui s’en est allée – dernière pièce de la première partie Images et paysages – et, d’autre part, une poignée de « Poèmes à la manière japonaise », c’est-à-dire des haïkus (俳句), forme poétique jusqu’alors inédite dans l’œuvre de Nouët. Pour lire quelques extraits du recueil, voir la page Noël Nouët, Le Parfum des troènes (extraits).

Toujours en 1930, on trouve 3 photographies du poète dans les suppléments illustrés de La Revue hebdomadaire :

- Le 23 août : « Une rue dans une ville de province au Japon. — M. Noël Nouët, qui vit depuis de longues années au Japon, nous fait pénétrer aujourd’hui, avec toute sa malicieuse expérience, dans l’intimité de la province japonaise ».

- Le 30 août : « Le Mont Foudji — La montagne sacrée du Japon, dont la silhouette a fourni tant de thèmes décoratifs aux artistes japonais est un volcan éteint depuis le dix-huitième siècle. Il atteint presque la hauteur de 4000 mètres. M. Noël Nouet n’a garde de l’oublier dans l’intéressante promenade qu’il continue aujourd’hui pour notre agrément ».

- Le 1er septembre : « Une sortie d’école — M Noël Nouet nous fait achever aujourd’hui notre excursion dans une ville provinciale du Japon ».

Ces trois photographies donnent encore plus de crédit à l’intérêt documentaire porté par leurs rédactions respectives, il s’agirait presque d’un reportage. Pourtant, selon Séverin Canal, la Revue aurait oublié de payer Nouët pour ses contributions. Ces clichés viennent compléter les 3 articles publiés au même moment par La Revue hebdomadaire, les 23 et 30 août, puis le 1er septembre 1930, dans une série intitulée Scènes de la vie de province dans le Japon d’aujourd’hui, riche en description du quotidien hors de Tokyo : voir la page Noël Nouët, Scènes de la vie de province dans le Japon d’aujourd’hui, La Revue Hebdomadaire (23 août, 30 août, 1er septembre 1930). Le 5 novembre 1930, on trouve trace d’un article intitulé Lettre du Japon par Noël Nouët, en Une du journal L’Européen (Gallica).

Au sujet des photographies, j’en profite pour faire un aparté et évoquer la richesse du fonds Noël Nouët de la BnF : NAF 28883 (7) et (9). En effet, le poète a fait don de nombreuses photographies retraçant son histoire et ses liens avec la diaspora japonaise en France, puis la diaspora française au Japon. Puisque les reproductions ne sont possibles qu’avec l’accord des ayants droit (voir la toute fin de l’article), il m’est impossible de les publier ici.

En réalité, ce retour en France est difficile, Noël Nouët le reconnaît lui même, alors âgé de 45 ans : à Séverin Canal, il écrit dès février 1930 : « […] Je n’ose me regarder en face. Si bohème à mon âge ! Il n’y a qu’un poste au Japon qui me stabilisera. Mais je ne sais quand il s’en présentera un… ». Ses contributions littéraires et journalistiques, quoique riches, j’espère en tout cas l’avoir démontré après toutes ces lignes, ne paient pas. Il attend donc l’arrivée d’une opportunité nippone, laissant échapper quelques propositions d’enseignement du français, dont une à Kyūshū (九州), car il souhaite trouver une offre localisée à Tokyo. Quelques mois après, à l’été 1930, il reçut une offre ferme émanant de l’ambassade du Japon à Paris, qu’il décide immédiatement d’accepter. On lui confie ainsi un poste de professeur de français, avec un contrat de trois ans renouvelable (Christian Polak). Il est affecté à l’École des Langues Étrangères de Tokyo, qui deviendra l’Université nationale des langues étrangères. Il s’apprête donc à quitter Paris après avoir repris ses habitudes en l’espace d’une année passée, mais le véritable crève-cœur, c’est de devoir partir, cette fois, seul. En effet, son épouse Yvonne, qui n’avait guère apprécié la vie au Japon de 1926 à 1929, refuse de partir à nouveau. En janvier 1931, on trouve une dernière trace du poète dans les colonnes de La Muse française, alors qu’il a déjà quitté la France, avec un poème sobrement intitulé A Pierre Camo, en hommage à ce poète-magistrat, envoyé de Tokyo et qui prend la forme d’un sonnet. Il en ressort un texte intriguant, avec pour thème si bien choisi, celui du départ et de ses liens franco-japonais :

A PIERRE CAMO

Heureux qui, comme vous, dans les îles lointaines,

A su garder présente au plus profond du cœur

L’image du vallon, du bourg, de la fontaine

Dont ses premiers regards ont connu la douceur!Heureux qui, retrouvant la voix de la sirène,

A chanté ces amours avec tant de ferveur,

Leur prêtant, dans l’exil, des grâces souveraines,

Que leurs noms ennoblis charment les connaisseurs!Heureux, heureux surtout, qui riche d’aventures,

Lassé des ciels, des mers, des peuples, des natures,

Regagne un jour sa terre et n’en est point déçu,Qui, maître dans un art qui pare et transfigure,

Écrit, sans y penser, pour les races futures

Et rend à son pays plus qu’il n’en a reçu!Noël NOUET.

Tokyo 1931.

La Muse française, 10 janvier 1931 (Gallica)

Également après son départ, son recueil Le Parfum des troènes, paru l’année précédente, est récompensé par l’Académie française du prix René Bardet, mais une nouvelle vie commence déjà, et c’est ici que cet article s’arrêtera enfin. La richesse de l’œuvre de Nouët m’oblige à scinder sa vie en deux : après une première découverte de la vie au Japon, le Breton de naissance et Loirétain d’enfance s’en va encore au pays du Soleil-Levant. Là-bas, sa vie ne se bornera pas à une banale carrière d’enseignant en langue française, Noël Nouët est aujourd’hui célèbre au Japon pour une autre raison que nous étudierons bientôt sur ce blog, tout vient à point à qui sait attendre – 待てば海路の日和あり.

Note : J’en profite pour ajouter que, malgré mes recherches, je ne suis pas parvenu à retrouver les ayants droit de l’œuvre de Noël Nouët. Ni la BnF ni la Société des gens de lettres (répertoire Balzac) n’ont été en mesure de me donner une quelconque coordonnée. Merci de m’écrire si vous, lecteur ou lectrice, avez des informations à ce sujet.

Alexandre Wauthier